刀尖上的舞者

——訪(fǎng)上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院神經(jīng)外科主任醫(yī)師、教授、碩士生導(dǎo)師郭智霖

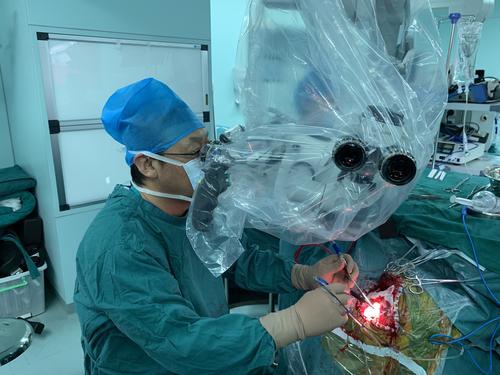

手術(shù)中的郭智霖醫(yī)生

1

中國(guó)的頂級(jí)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源集中于北上廣。

從2016年開(kāi)始,中國(guó)社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社每年出版一部“醫(yī)院藍(lán)皮書(shū)”——《中國(guó)醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》。這部書(shū)的2018年版�����,由在中國(guó)醫(yī)學(xué)界最為知名的鐘南山院士任編委會(huì)主任�����。這一版《中國(guó)醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》�����,從醫(yī)院規(guī)模、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)院運(yùn)行����、學(xué)術(shù)影響力4個(gè)維度��,推出反映中國(guó)醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)力的十幾個(gè)排行榜。包括中國(guó)頂級(jí)醫(yī)院100強(qiáng)����、省會(huì)��、計(jì)劃單列市醫(yī)院100強(qiáng)��、地級(jí)市醫(yī)院500強(qiáng)等。在中國(guó)頂級(jí)醫(yī)院100強(qiáng)排行榜上���,北京協(xié)和醫(yī)院以總分948.24名列第一���,上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院以總分808.05列第20位����。

郭智霖,上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院神經(jīng)外科主任醫(yī)師、教授、研究生導(dǎo)師�����。他是中國(guó)醫(yī)師學(xué)會(huì)腦血管病專(zhuān)家委員會(huì)專(zhuān)家委員����、中國(guó)醫(yī)師學(xué)會(huì)腦血管外科委員會(huì)委員、中國(guó)國(guó)際醫(yī)療促進(jìn)會(huì)神經(jīng)外科分會(huì)委員�、中國(guó)醫(yī)藥教育協(xié)會(huì)神經(jīng)外科分會(huì)委員��、中國(guó)顱面整形協(xié)會(huì)常務(wù)理事、中華創(chuàng)傷學(xué)會(huì)委員���、國(guó)家應(yīng)急救災(zāi)專(zhuān)家委員、上海醫(yī)學(xué)會(huì)神經(jīng)外科分會(huì)委員�����、上海醫(yī)學(xué)會(huì)腦血管病分會(huì)委員����、上海醫(yī)學(xué)會(huì)神經(jīng)脊柱脊髓分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、上海神經(jīng)外科質(zhì)控專(zhuān)家。郭教授1983年畢業(yè)于山西大同醫(yī)專(zhuān)����;1993年畢業(yè)于上海第二醫(yī)科大學(xué)�����,取得神經(jīng)外科碩士學(xué)位����;1999年獲上海第二醫(yī)科大學(xué)神經(jīng)外科博士學(xué)位。2001年至2002年在法國(guó)克萊蒙大學(xué)中心醫(yī)院神經(jīng)外科工作����,獲法國(guó)外籍神經(jīng)外科醫(yī)師資格�����;2005年至2010年多次赴美國(guó)各大神經(jīng)外科中心學(xué)習(xí)。2000年晉升為副主任醫(yī)師�����,2004年破格晉升為神經(jīng)外科教授���、主任醫(yī)師����。

人們把神經(jīng)外科醫(yī)生喻為“刀尖上的舞者”,緣于大腦是人中樞神經(jīng)系統(tǒng)最高級(jí)的部分�����,是人體的“司令部”�����。大腦重量只有1000多克����,但血管密布�����、神經(jīng)眾多�����,每個(gè)部位都與人體各器官緊密相聯(lián)。大腦被包裹在顱骨內(nèi)����,又是人體最脆弱的部分�,缺血�����、缺氧5分鐘就會(huì)導(dǎo)致人殘疾甚至死亡�����。在顱內(nèi)做手術(shù),手術(shù)刀每一個(gè)動(dòng)作甚至每一毫米的移動(dòng)�,都關(guān)系到患者的生死存亡���。所以���,神經(jīng)外科手術(shù)常常被喻為“在萬(wàn)丈深淵上走鋼絲”�����。而做神經(jīng)外科手術(shù)的醫(yī)生,也被稱(chēng)作“刀尖上的舞者”“生命中樞的守護(hù)神”�。

郭智霖教授的老家,在神池縣大嚴(yán)備鄉(xiāng)大嚴(yán)備村。從這個(gè)偏僻�、閉塞的晉西北黃土高原上的小山村走出來(lái)后����,他由專(zhuān)科生而碩士��,由碩士而博士���,成為所在領(lǐng)域的頂尖精英���。20多年來(lái)��,他用一把手術(shù)刀挽救了成千上萬(wàn)患者的生命。他的故事告訴我們:在今天這樣的時(shí)代����,只要自強(qiáng)不息��,人生就有無(wú)限可能。

2

在上海采訪(fǎng)“走出故鄉(xiāng)的忻州人”,為難的是3位被采訪(fǎng)對(duì)象接受采訪(fǎng)的時(shí)間不好確定����。好不容易確定了一位���,給出的時(shí)間也十分短暫——這3位老鄉(xiāng)實(shí)在是太忙了����。郭教授只有7月2日下午3點(diǎn)半到4點(diǎn)是個(gè)“空檔”——4點(diǎn)半就要上手術(shù)臺(tái)�。想了解一個(gè)人的成長(zhǎng)經(jīng)歷、奮斗故事,半個(gè)小時(shí)是無(wú)論如何不夠的。只好與郭教授加微信�����,約好對(duì)他進(jìn)行書(shū)面采訪(fǎng)�。記者回忻州后再聯(lián)系���,郭教授已經(jīng)去了韓國(guó)參加一個(gè)國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議……

1965年4月1日�����,郭智霖出生于神池縣大嚴(yán)備鄉(xiāng)大嚴(yán)備村一個(gè)世代務(wù)農(nóng)的家庭����。給兒子起名的時(shí)候,郭智霖的父親自然不知道4月1日是西方的“愚人節(jié)”——兒子的名字中帶個(gè)“智”字��,大約是希望他將來(lái)智慧超群���,能夠出人頭地���。幸運(yùn)的是�,郭智霖生逢其時(shí),趕上了可以靠知識(shí)改變命運(yùn)的時(shí)代——如果早生幾年,他現(xiàn)在完全可能是大嚴(yán)備村一個(gè)土里刨食的農(nóng)民���。

郭教授在記者給他留的“書(shū)面作業(yè)”中寫(xiě)道:“大嚴(yán)備村地處神池縣中部,四面環(huán)山,自然條件惡劣���,交通非常不便,經(jīng)濟(jì)拮據(jù)到令人無(wú)法想象!”在他上小學(xué)����、初中的1970年代�����,大嚴(yán)備村倒是也有學(xué)校,但學(xué)?���!翱沼型獗恚瑤熧Y匱乏”���,最要命的是居然“沒(méi)有教材”。1977年恢復(fù)高考��,第二年����,只有14虛歲的郭智霖考入神池中學(xué)。懵懵懂懂的小后生來(lái)到縣城��,對(duì)人生規(guī)劃的第一步卻十分明確——考個(gè)學(xué)校�,脫去“農(nóng)皮”——這也是當(dāng)年無(wú)數(shù)農(nóng)村學(xué)生的奮斗目標(biāo)。只不過(guò)�����,當(dāng)時(shí)能實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)的���,委實(shí)寥寥無(wú)幾��。

中國(guó)始自上世紀(jì)50年代的戶(hù)口制度�,決定了一個(gè)人的一生����。一個(gè)人若生在城市,便有城市戶(hù)口�����。不用種地就可以吃商品糧����,還有機(jī)會(huì)獲得工作。若是不幸生在農(nóng)村���,身份就是農(nóng)民��,就注定要一輩子“修理地球”�。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)年代��,中國(guó)百姓生活水平普遍低下����。但同在一片天空下���,“市戶(hù)”和“農(nóng)戶(hù)”的待遇依然有天壤之別。郭教授多年后回憶童年�����、少年時(shí)在農(nóng)村的經(jīng)歷����,說(shuō)“經(jīng)濟(jì)拮據(jù)到令人無(wú)法想象”,便是對(duì)當(dāng)時(shí)農(nóng)民生存狀況的痛切的概括��。

國(guó)家恢復(fù)高考制度了�����,農(nóng)家子弟終于有了一個(gè)向上的通道�����,盡管這個(gè)“ 通道”是“ 千軍萬(wàn)馬過(guò)獨(dú)木橋”。跟比自己大兩三歲��、四五歲的同學(xué)坐在一個(gè)教室���,班里年齡最小的郭智霖向人生第一個(gè)目標(biāo)發(fā)起了沖刺���。每個(gè)月七八塊錢(qián)的生活費(fèi)���,已足以使父母勒緊了腰帶��。頓頓“窩窩頭”、三餐“水煮菜”,在如今的年輕人看來(lái)��,同樣令人“無(wú)法想象”��,但郭智霖卻感到滿(mǎn)足——吃到肚子里的���,畢竟是正兒八經(jīng)的糧食了����。

郭教授回憶說(shuō):“由于自己基礎(chǔ)差�,年齡小貪玩,1980年參加高考時(shí)只考出354.6分?����!薄@絕對(duì)是郭教授的自謙之詞��。要知道�,1980年全國(guó)有333萬(wàn)人參加高考����,僅錄取28萬(wàn)人,錄取率為8.4%�,這還是全國(guó)平均水平����。在神池這樣的山區(qū)小縣��,1980年高考的錄取率達(dá)不達(dá)全國(guó)的一半���、夠不夠4.2%,現(xiàn)在看來(lái)也是一個(gè)疑問(wèn)���。

1980年,山西省高考理科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是338�����,郭智霖超出分?jǐn)?shù)線(xiàn)16分�����。但因?yàn)椤爸驹柑顖?bào)過(guò)程中自己的失誤��,錯(cuò)失第一志愿的錄取,掉到最后一個(gè)志愿大同醫(yī)專(zhuān)”��。拿到錄取通知書(shū)后,好多老師和同學(xué)替他惋惜���。都勸他復(fù)讀一年考個(gè)好大學(xué),畢竟�����,當(dāng)時(shí)他只有16虛歲��。郭智霖當(dāng)時(shí)也有補(bǔ)習(xí)一年的念頭��,但家里實(shí)在是已無(wú)力供他。促使他決定上大同醫(yī)專(zhuān)還有一個(gè)原因——從有記憶起���,母親就體弱多病、到處求醫(yī)�。16歲的少年有一個(gè)樸素的想法:學(xué)醫(yī)也不錯(cuò)����,學(xué)成了�����,至少可以給母親看病。當(dāng)然���,最關(guān)鍵的因素,還是一上醫(yī)專(zhuān)����,“農(nóng)戶(hù)”就轉(zhuǎn)成了“市戶(hù)”����,自己人生規(guī)劃的第一步就此實(shí)現(xiàn)��。

彼時(shí)的大同醫(yī)專(zhuān)����,建筑陳舊�,教學(xué)設(shè)施、設(shè)備也比較落后����。但考上醫(yī)專(zhuān)的同學(xué)�,都很珍惜這個(gè)來(lái)之不易的機(jī)會(huì)���。下晚自習(xí)的鈴聲響過(guò)很久���,教室里還是坐得滿(mǎn)滿(mǎn)當(dāng)當(dāng)��。剛開(kāi)學(xué)那幾天�����,郭智霖還心有不甘�����。在這種人人爭(zhēng)先恐后的氛圍下�,也就全身心投入�。醫(yī)專(zhuān)3年,郭智霖各門(mén)功課幾乎都是滿(mǎn)分。因此,他也得以在大同市第三人民醫(yī)院實(shí)習(xí)。畢業(yè)時(shí),又憑學(xué)習(xí)成績(jī)分配到這家醫(yī)院剛剛組建的神經(jīng)外科。正式穿上白大褂兒���,不到20歲的年輕醫(yī)生興奮得一夜無(wú)眠。他覺(jué)得在大同三院這市級(jí)醫(yī)院工作,這輩子也就能交代了��。

當(dāng)時(shí)�����,三院神經(jīng)外科幾乎每天都要接收腦外傷病人�����。郭智霖回憶說(shuō):“腦外傷病人死亡率非常高,每次看到家屬撕心裂肺般的哭泣���,心里就有說(shuō)不出來(lái)的難受�����。每當(dāng)此時(shí)也痛感自己專(zhuān)業(yè)技術(shù)有限,總覺(jué)得如果自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技術(shù)再豐富一些���,就可以挽救這些患者的生命,因此萌生出繼續(xù)深造的念頭�����?����!薄@是郭智霖決定考研繼續(xù)深造的直接動(dòng)因。此外還有一個(gè)原因,那就是當(dāng)時(shí)大同市第三人民醫(yī)院的執(zhí)業(yè)醫(yī)生��,許多是“文革”前本科醫(yī)學(xué)院的大學(xué)畢業(yè)生��,年輕一代也大部分有本科學(xué)歷��。郭智霖作為一個(gè)專(zhuān)科生,很多時(shí)候被有意無(wú)意地忽視�����。這也并非某個(gè)人對(duì)他抱有偏見(jiàn)��,實(shí)在是傳統(tǒng)觀(guān)念使然——晚清中興名臣曾左李����,要論功績(jī)����,左宗棠絕不在曾國(guó)藩、李鴻章之下���,新疆就是左公收復(fù)的。但曾、李均為進(jìn)士��,左宗棠饒有天縱之才�����,無(wú)奈科場(chǎng)蹭蹬��,只得個(gè)舉人功名。左宗棠雖然功高蓋世,就因?yàn)闆](méi)有進(jìn)士及第�����,屢被同僚甚至屬下背后輕慢��。左宗棠為這個(gè)缺憾,也郁悶一生……

人生的第二個(gè)目標(biāo)明確了——考研���!緊張工作一天,身心俱疲����。簡(jiǎn)單吃口飯小憩一會(huì)兒��,繼續(xù)挑燈夜戰(zhàn)。1990年��,郭智霖以最高分考取上海第二醫(yī)科大學(xué)神經(jīng)外科學(xué)系的研究生�。

3

郭智霖攻讀碩士研究生時(shí)的導(dǎo)師,是我國(guó)著名神經(jīng)外科專(zhuān)家羅其中教授和丁美修教授�。

羅教授是上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院神經(jīng)外科的奠基人�。他不僅是一位名滿(mǎn)天下的良醫(yī)��,更是一位誨人不倦的名師�,為中國(guó)神經(jīng)外科培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀人才����。作為學(xué)科帶頭人,羅教授充分利用他在國(guó)際�、國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)界的巨大影響����,為中青年人才的成長(zhǎng)創(chuàng)造良好條件。他對(duì)研究生的學(xué)習(xí)�、生活關(guān)懷備至����,從課題選擇�����、經(jīng)費(fèi)來(lái)源直至實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),每一個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)為學(xué)生提供悉心指導(dǎo)和設(shè)備支持����。羅教授非常重視對(duì)研究生臨床技能的培養(yǎng)���,針對(duì)每個(gè)研究生的不同情況����,制定了個(gè)性化的培養(yǎng)方案�����,并為每個(gè)學(xué)生配備了臨床與科研并重的導(dǎo)師指導(dǎo)小組���。在羅教授的嚴(yán)格要求下�,其指導(dǎo)的研究生的綜合能力及學(xué)術(shù)水平在國(guó)內(nèi)有口皆碑�。羅教授對(duì)學(xué)生的影響不僅體現(xiàn)在學(xué)術(shù)方面,他經(jīng)常對(duì)郭智霖們說(shuō)�,對(duì)一個(gè)醫(yī)生而言�����,“仁術(shù)濟(jì)世”不是一句口號(hào),而是具體的���、實(shí)實(shí)在在的東西。它表現(xiàn)為高超的醫(yī)療技術(shù)���、高尚的醫(yī)德醫(yī)風(fēng),表現(xiàn)為心系病人��、心系蒼生的情懷����,表現(xiàn)為不斷學(xué)習(xí)����、勇于創(chuàng)新的精神。丁教授則是國(guó)務(wù)院特殊津貼獲得者,有多年國(guó)外頂級(jí)醫(yī)療中心神經(jīng)外科工作經(jīng)驗(yàn),在國(guó)內(nèi)較早開(kāi)展顱底外科手術(shù)�,成果卓著�����。

郭智霖讀研期間,每天都有不少患者從外地轉(zhuǎn)來(lái)上海仁濟(jì)醫(yī)院���。因此,他每天都有機(jī)會(huì)跟著兩位導(dǎo)師處理各種各樣的疑難病癥���,如此見(jiàn)識(shí)、鍛煉、磨礪的機(jī)會(huì),實(shí)在是可遇而不可求——“操千曲而后曉聲,觀(guān)千劍而后識(shí)器”��,在此期間��,他的臨床技能和專(zhuān)業(yè)知識(shí)水準(zhǔn)得以快速提升���。臨床工作之余��,他還針對(duì)當(dāng)年在上海發(fā)生的踩踏事件(1987年12月10日,上海陸家嘴輪渡站發(fā)生嚴(yán)重踩踏事件,致66人死亡�����、2人重傷�����、20多人輕傷)所致擠壓傷進(jìn)行了系統(tǒng)的動(dòng)物實(shí)驗(yàn)研究��,首次在動(dòng)物機(jī)體上建立擠壓傷模型,運(yùn)用電生理方法評(píng)判損傷的嚴(yán)重程度�,以此指導(dǎo)臨床救治����。

因?yàn)榫邆涑錾呐R床技能和過(guò)硬的專(zhuān)業(yè)知識(shí)����,郭智霖研究生畢業(yè)時(shí),上海多家醫(yī)療單位伸出“橄欖枝”����。中國(guó)著名整形外科專(zhuān)家�����、上海第二醫(yī)科大學(xué)附屬第九醫(yī)院整形外科主任王煒教授,邀請(qǐng)郭智霖到整形外科從事“顱面整形”,保他“一生無(wú)憂(yōu)”。郭智霖志不在此,他還是“想做一個(gè)能治病、治大病的大夫”���,婉言謝絕。

研究生畢業(yè)的時(shí)候,郭智霖已成家�����。雖然上海幾家醫(yī)療單位虛席以待���,但無(wú)法解決他兩地分居的問(wèn)題���。大同三院的領(lǐng)導(dǎo)這時(shí)也多次找他��,許以豐厚的待遇���,希望他能回三院工作����。鄉(xiāng)情難卻�����,郭智霖懷著回大同大顯身手、“做強(qiáng)三院神經(jīng)外科”的意愿�,答應(yīng)請(qǐng)求���,回到大同���。

所謂理想“很豐滿(mǎn)”���,現(xiàn)實(shí)“很骨感”�����。大同只是一個(gè)地級(jí)市,百姓生活水平提高后��,有大病首選還是去北京醫(yī)治��。隨著人們安全意識(shí)的提高和防范措施的日漸周全��,急診腦外傷病人數(shù)量明顯減少。郭智霖回三院后�,有時(shí)兩周只能開(kāi)一個(gè)手術(shù)����。雖然醫(yī)生的愿望是“寧愿世上皆無(wú)病��,哪怕架上藥生塵”��,但對(duì)郭智霖來(lái)說(shuō),當(dāng)時(shí)面臨空有一身本領(lǐng)卻無(wú)法施展的窘境�。

1996年����,郭智霖又來(lái)到上海��,繼續(xù)攻讀博士研究生。鑒于他當(dāng)時(shí)已能比較高水平地處理神經(jīng)外科的常見(jiàn)病�、多發(fā)病�,就瞄準(zhǔn)當(dāng)時(shí)比較常見(jiàn)的、威脅病患生命的動(dòng)脈瘤進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究�,以期能降低這類(lèi)疾病的致死率和致殘率��。在國(guó)內(nèi)大多數(shù)醫(yī)療單位還是裸眼手術(shù),顯微神經(jīng)外科尚屬空白的情況下���,他又在顯微神經(jīng)外科領(lǐng)域開(kāi)始了艱難的跋涉。

1999年���,郭智霖以?xún)?yōu)異成績(jī)獲上海第二醫(yī)科大學(xué)神經(jīng)外科博士。上海第二醫(yī)科大學(xué)附屬第九人民醫(yī)院招攬人才�����,并解決了他們夫妻兩地分居的問(wèn)題�。

到第九人民醫(yī)院工作后,郭智霖發(fā)現(xiàn)���,國(guó)際上神經(jīng)外科學(xué)界發(fā)展的熱點(diǎn)、難點(diǎn)�,是顱底外科疾病的手術(shù)治療���。這些疾病多是良性病變�,但因許多神經(jīng)外科醫(yī)生對(duì)顱底解剖不熟悉����,加之缺乏必要的顯微技術(shù),手術(shù)時(shí)只能部分切除或只取極小的一塊瘤組織。術(shù)后,這些病變會(huì)繼續(xù)生長(zhǎng)直至威脅生命,良性腫瘤也會(huì)轉(zhuǎn)為惡性�。在丁美修教授的指導(dǎo)下��,郭智霖率先在上海乃至全國(guó)著手顱底外科手術(shù)入路的研究并取得顯著成果。一時(shí)間,全國(guó)各地患此病的病人蜂擁而至���,九院神經(jīng)外科病房爆滿(mǎn)�����,一床難求����。

顱底承托著大腦�、小腦和腦干,一個(gè)人視、聽(tīng)����、嗅覺(jué)等特殊感覺(jué)器官均位于其中����。同時(shí)����,十二對(duì)腦神經(jīng)及其供應(yīng)腦的動(dòng)靜脈從顱底穿行,解剖復(fù)雜���,許多重要結(jié)構(gòu)不能有絲毫損傷。由此區(qū)域發(fā)生的腫瘤���、炎癥、外傷和畸形等各種疾病�,是顱底外科研究����、治療的主要對(duì)象���。常見(jiàn)的顱底腫瘤有腦膜瘤����、神經(jīng)鞘瘤�����、脊索瘤����、嗅神經(jīng)母細(xì)胞瘤�、軟骨肉瘤等。顱內(nèi)動(dòng)脈瘤多為發(fā)生在顱內(nèi)動(dòng)脈管壁上的異常膨出���,是造成蛛網(wǎng)膜下腔出血的首位病因�。在腦血管意外中�,僅次于腦血栓和高血壓腦出血。

做顱底外科手術(shù)的時(shí)候��,郭智霖經(jīng)常要在直徑不到1毫米的血管吻合處懸腕縫合幾針�����、十幾針�。他端坐在手術(shù)凳上����,透過(guò)10倍手術(shù)顯微鏡,用比頭發(fā)絲還細(xì)的縫合針��,在薄如蟬翼的血管壁上進(jìn)針���。有時(shí)�����,每進(jìn)一針就要耗時(shí)一小時(shí)。此時(shí)�,如果持針的手哪怕有一絲顫抖�����,都可能使患者致死或致殘。手術(shù)中�,他必須連續(xù)幾小時(shí)�����、十幾小時(shí)保持一種體位?�?p完最后一針的時(shí)候��,四肢僵直�����,在助手?jǐn)v扶下走下手術(shù)臺(tái),半天也緩不過(guò)勁兒來(lái)����。

2000年��,也就是博士研究生畢業(yè)的第二年,郭智霖就晉升為上海第二醫(yī)科大學(xué)副主任醫(yī)師��、副教授����。這一年全院有同等學(xué)歷者晉升的比率,不到20%����。

2001年���,受上海第二醫(yī)科大學(xué)選派,郭智霖赴現(xiàn)代神經(jīng)外科學(xué)發(fā)源地之一的法國(guó),系統(tǒng)學(xué)習(xí)神經(jīng)外科手術(shù)技術(shù)��。到法國(guó)不到半年��,就考取了法國(guó)神經(jīng)外科學(xué)會(huì)頒發(fā)的外籍神經(jīng)外科醫(yī)師資質(zhì)����,單獨(dú)為患者手術(shù)�����。2002年開(kāi)始單獨(dú)帶組�����,年個(gè)人手術(shù)量達(dá)到300臺(tái)。

跟所有發(fā)達(dá)國(guó)家一樣���,法國(guó)醫(yī)學(xué)院每年的淘汰率超過(guò)50%�����,法國(guó)人在本國(guó)做醫(yī)生的難度由此可見(jiàn)一斑,更別說(shuō)外國(guó)人了。在法國(guó)等級(jí)森嚴(yán)的臨床醫(yī)學(xué)界,一個(gè)黑頭發(fā)���、黃皮膚的中國(guó)人要想有一席之地,除非你確實(shí)有驚人的技藝�。剛開(kāi)始���,法國(guó)同行也不約而同地對(duì)郭智霖投去輕視���、質(zhì)疑的目光�����?!靶屑乙簧焓郑椭袥](méi)有”,幾臺(tái)手術(shù)下來(lái)�����,他們就不得不打心眼兒里佩服這位來(lái)自中國(guó)的神經(jīng)科大夫�。

在法學(xué)習(xí)期滿(mǎn),法籍神經(jīng)外科主任希望郭智霖能延長(zhǎng)在法國(guó)的工作時(shí)間���,并許以加薪等待遇。延遲3個(gè)月后���,郭智霖還是于2003年初回國(guó),回到他熟悉的工作崗位��。2004年���,破格晉升為上海第九人民醫(yī)院神經(jīng)外科主任醫(yī)師�����、教授�,成為九院最年輕的正教授����。

回國(guó)后,郭智霖以神經(jīng)外科的疑難雜癥為主攻方向,繼續(xù)從事腦血管病的手術(shù)治療�����。顱內(nèi)動(dòng)脈瘤患者經(jīng)他手術(shù)后���,死亡率降至10%以下——這是一個(gè)相當(dāng)了不起的數(shù)據(jù)——郭智霖也因此成為中國(guó)醫(yī)師學(xué)會(huì)腦血管病專(zhuān)家委員會(huì)的專(zhuān)家委員?���,F(xiàn)在�����,郭智霖和他團(tuán)隊(duì)的顱底外科手術(shù)水平全國(guó)領(lǐng)先��,用郭教授的話(huà)說(shuō)就是:“目前,沒(méi)有我們切不了的顱底腫瘤�,全切率和功能保留率居全國(guó)之首�。尤其是顱眶溝通腫瘤的手術(shù)��,手術(shù)數(shù)量和質(zhì)量位居全國(guó)第一軍團(tuán)��。”

隨著影像學(xué)的發(fā)展�����,“生命禁區(qū)”——腦干區(qū)病變檢出率越來(lái)越高�,成為威脅國(guó)人健康和生命的主要神經(jīng)外科疾病之一。三年前�,郭智霖帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開(kāi)始規(guī)模實(shí)施腦干腫瘤的手術(shù)治療���,取得了令人可喜的成果���,多次在國(guó)內(nèi)和國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議上交流�,受到國(guó)內(nèi)外同行的高度贊譽(yù)。在學(xué)術(shù)論著方面�,自晉升主任醫(yī)師以來(lái)��,郭智霖在國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表文章逾百篇,參編7部專(zhuān)著�����。

郭教授在“書(shū)面作業(yè)”的最后寫(xiě)道:“路漫漫其修遠(yuǎn)�,我將不忘初心�����,砥礪前行�,做一個(gè)好的會(huì)治病的醫(yī)生��?!贝蟮乐梁?jiǎn)——但“好”醫(yī)生未必醫(yī)技高��,“會(huì)治病”的大夫也未必是個(gè)“好”醫(yī)生�����。郭教授仁心仁術(shù),救死扶傷,功莫大焉����,善莫大焉���。(郭劍峰)