鋦匠王克劍

“螞蟥絆”

2019年7月15日,“天下龍泉——龍泉青瓷與全球化”展覽在故宮博物院開幕。

龍泉青瓷以產地在今浙江龍泉市而得名。龍泉窯的燒制始于五代,到南宋時其中的“哥窯”達到鼎盛,與“汝官鈞定”并稱宋代五大名窯。龍泉青瓷胎質堅硬灰白、釉層薄而透明,青翠欲滴、溫潤如玉。

展出時,日本東京國立博物館在中國大陸首次展出的一只“龍泉窯青釉花口碗”引起轟動——即使在日本,幾百年來也僅展出過一次。此碗如此珍貴,卻是一件“殘器”——碗底有被鋦釘鋦住的裂紋。

古玩行有句老話:“瓷器碎了邊,不值半文錢”,一只“殘碗”何以反而被視若拱璧?

南宋孝宗淳熙年間(1174年——1189年),日本武將平重盛來到南宋都城,向臨安玉龍山寺布施了大量黃金,寺廟住持佛照禪師以一件當時已十分難得的“龍泉窯梅子青六瓣花形茶碗”作為回禮。后來,這只碗幾經流傳到了室町幕府第八代征夷大將軍足利義政手里。這時距此碗流入日本,已過去兩個半世紀。

足利將軍得到此碗后自然愛不釋手,某日忽然發現茶碗底部隱現幾道“沖線”——瓷器受到沖擊形成的裂紋。追求完美的足利將軍居然派遣使者帶茶碗來到中國,希望能燒造出跟它一模一樣的茶碗。

此時已是明永樂朝,青瓷釉色的工藝已經失傳。既然無法燒造,永樂皇帝就命宮中鋦匠高手在碗底用六枚鋦釘將裂紋鋦住。使者將茶碗帶回日本后,足利將軍看到鋦好的碗壁上鋦釘如一只只螞蟥般吸附,不由大聲驚呼“螞蟥、螞蟥”!從此,此碗便被稱為“螞蝗絆”——“絆”在日語中有束縛的意思,螞蝗吸血,人難以擺脫,“螞蝗絆”形容鋦釘如螞蝗般將裂紋牢牢縛住。

又是幾百年過去,茶碗最后由三井財閥贈予日本東京國立博物館珍藏,“螞蝗絆”也成為“世界上最著名的殘器”。展出期間,故宮博物院專家表示,“螞蝗絆”底部的裂紋與鋦釘,為其增添了獨一無二的殘缺之美。

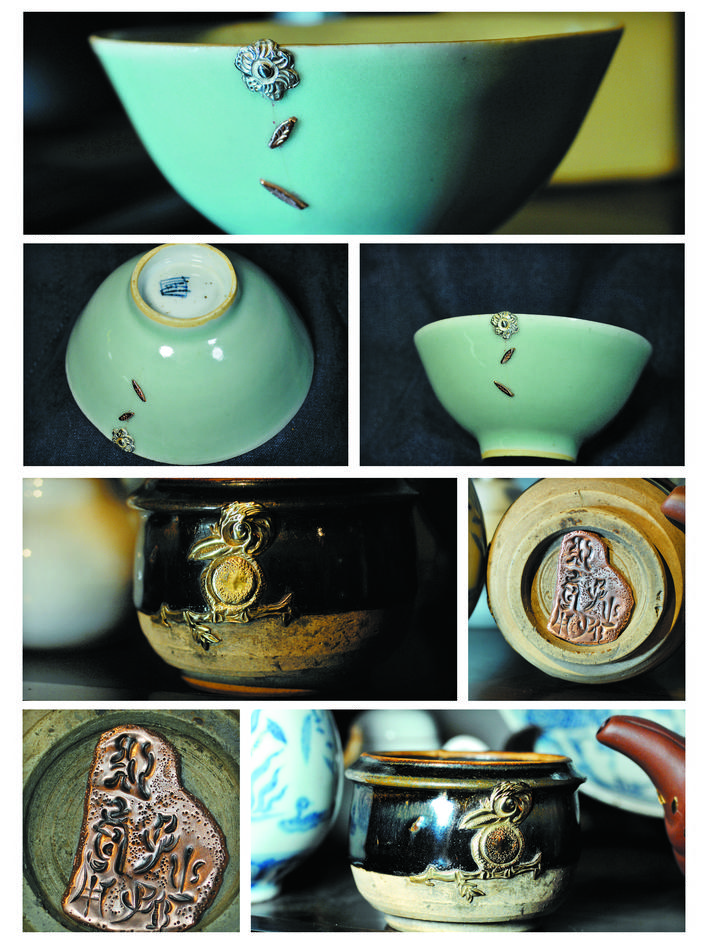

王克劍鋦瓷金繕作品

“鋦”這個漢字及其釋義,最早出現在南北朝時南梁文字訓詁學家顧野王所著的《玉篇》中:“鋦,以鐵敷物”。唐弘化公主(623年—698年)墓中曾出土一件帶有鋦釘的鞏縣窯白釉瓷壺,這是目前為止發現最早的帶有鋦釘的器物。

古人是如何鋦瓷的?《清明上河圖》中有生動的描繪:一個“小爐匠”坐在小板凳上,身體前傾,左手握緊一把瓷壺,右手用力拉動“金剛鉆”在瓷壺上打眼。小爐匠擔著的“挑子”已與后世一般無二——挑子的一頭是風匣,另一頭的箱體由幾節抽屜組成。

瓷器堅硬耐磨,致命的弱點是易碎。瓷器破碎后,留之無用,棄之可惜,能工巧匠們便琢磨如何使之復原。當“金剛鉆”和“鋦釘”發明后,破碎的瓷器就得以再生,“七十二行”中也多了一個行當——“小爐匠”。

其實,“小爐匠”也分兩種。一種修補金屬制品如鐵鍋、鐵桶、鋁壺;一種專修陶瓷,鋦缸鋦盆、鋦壺鋦杯。鋦匠營生又分“粗活兒”和“細活兒”,業內也稱“常活兒”和“行活兒”。做“粗活兒”的擔一副“挑子”游走民間鋦補日常所用粗笨陶瓷,做“細活兒”的開店精鋦古玩瓷器玉器。“粗活兒”只用粗大的鐵制鋦釘,“行活兒”所用鋦釘則以毫米計,有金釘、銀釘、銅釘、素釘、花釘、豆釘、米釘、砂釘……

“小爐匠”從大街小巷絕跡也有幾十年。現在瓷碗瓷杯磕碰殘損,買一個甚至一套新的就是,誰還會想到找匠人去鋦?如此說來,鋦匠是不是就再無用武之地?

不深入了解一個行業之前,不可輕易下結論——這是我們采訪鋦匠王克劍師傅后得出的結論。

一只手可盈握的“成化斗彩雞缸杯”能拍出2.8億港元的天價,古瓷無論官窯民窯普通人早已難以問津。一些追求生活品質的成功人士,便以擁有幾件古瓷的現代仿品為榮。著名的臺灣“曉芳窯”的仿宋汝窯瓷,甚至比真的古瓷器還要完美——因為現代燒制技術和條件已遠勝古人。如此現代仿品,一件“入門級”的杯盞售價上千元,精品上萬、幾萬元,偶有破損自然有鋦修的必要。更有相當數量的茶藝愛好者,其壺、杯本屬工業化生產,某寶上買一件也就幾百塊,但破損后他們寧可拿出與買價同等甚至翻倍的價錢鋦修——瓷器承載著物主某種特殊情懷而不可替代。再有就是,近年來大城市年輕人使用、把玩鋦瓷成為一種時尚,在他們眼里,鋦瓷被視作一種對瓷器的裝飾和再加工,殘缺被當成一種特殊的審美。一句話,鋦瓷,已經成為一種現代奢侈品。

王克劍獲獎作品《神駿圖》

鋦匠王克劍師傅,是采訪的第50位人物。三年前,當我們嘗試這個系列報道的時候,希望受訪的民間高手不僅“有料”而且“有趣”,以這個標準衡量,王師傅不僅“達標”而且大大“超標”。

另類家庭

王克劍他家是地道的“忻縣土著”。其曾祖王宜春早年在城內南北大街開設“慶升源”瓷器店兼售茶葉,壺杯磕碰傷殘,王老先生就自己動手鋦而補之。現在克劍開在忻州古城文創一條街上的“鋦藝”小店里,還擺著一副老先生當年用過的“挑子”。

克劍的祖父王貴和遷到北關村,靠手藝吃飯,老實本分。克劍的父親王毅,卻是一位標新立異、特立獨行的人物。改革開放后,他以一門在當時看來還很特殊的手藝成為北關村最早一批“萬元戶”;十五年前,又憑一種現在看來也算特別的技藝,帶領除克劍外的全家人登上了央視的舞臺。

王毅屬于那種生存能力特別強的人。這種人就像生命力旺盛的野草,只要有合適的土壤、水分就能恣意生長。當年政策一放開,王毅就敏銳地發現并捕捉住機會,跟妻子辛潤戀在胡同口支起裁縫案,成為忻州城最早的個體工商戶。

老王把一本《上海時裝》翻得起了毛邊、成了卷兒。兩口子“夫裁婦縫”,裁一條褲子掙五毛、縫一條褲子掙三塊,裁剪的衣服樣式新穎、做工地道,收攤兒后還得挑燈夜戰。一進臘月,顧客門庭若市。克劍的姑姑在工廠上班,在當時是人們羨慕的對象。年三十全家人一起吃飯,小姑子得知嫂嫂的收入后憤憤不平地說:嫂子,你一天掙了我一個月的錢!

成為“萬元戶”,則是靠拍“明星照”。

上世紀80年代,港臺明星的掛歷、肖像照卡片鋪天蓋地,忻州小城興起仿拍“明星照”的熱潮。王毅買了一臺“珠江”牌相機——這臺為王家立下汗馬功勞、外殼斑駁的老式相機現在還擺在克劍的店里。當時忻州會拍照且有相機的人寥寥無幾,裁縫王師傅一機在手,儼然一個攝影師。他先是免費為藝校的學生拍照,青春靚麗的形象成為不花錢的絕佳廣告。9塊錢一卷“柯尼卡”簡裝彩卷,王師傅每天拍4個卷,除去洗印成本,拍一卷能掙70塊。

一張又一張,王毅靠給人拍“明星照”,實現了在北關村范圍內的“財務自由”,不僅蓋起了北關村最早的“小二樓”,而且就地“躺平”,“夫跳婦隨”兩口子迷上了“國標舞”。

2006年,央視文藝部與全國婦聯聯合主辦一個綜藝欄目《神州大舞臺》。欄目“通過家庭競賽的形式,充分展現家庭的藝術才能”。央視撒開人馬在全國各地“海選”,其中一個小分隊來到忻州后,發現了在廣場上大秀探戈舞技的王毅夫婦。跟蹤采訪時了解到,這對夫婦的三個女兒、一個女婿、一個外孫也才藝在身。相關錄像經領導審查后,老王一家七口浩浩蕩蕩來到中央電視臺。

2007年2月15日,央視文藝頻道播出《神州大舞臺·魅力家庭秀》。來自山西忻州的王毅家庭你方唱罷我登臺,老兩口著盛裝表演了華爾茲和探戈,女婿吹奏了薩克斯,三個女兒和外孫表演了四重唱《今夜無眠》。一個五線城市的“手工業者家庭”能在中國最大的舞臺上載歌載舞是一個小概率事件,央視不僅給報銷了來回的火車票,還送給老王一把小號作紀念。

王家祖傳的“小爐匠”挑子

克劍上有三個姐姐,可他爹對小兒子卻從不寵溺。克劍上初中時,忻州城年年舉辦夏季“物資交流大會”,老王從外地進些襪子、內褲扔給十來歲的兒子,讓他暑假上街“練攤”。賣了算,賣不了也算,交回本錢就行。百姓家庭都把孩子念書視作頭等大事,像老王這樣“放養”兒子的,實屬罕見。復讀一年沒考上大學,克劍決定放棄,老王也不以為意。至于兒子走向社會后如何安身立命,做父親的也絕不干涉。

家庭環境如此寬松,年輕人自然樂得放飛自我。他爹靠拍彩色“明星照”發家致富,克劍卻迷上了拍攝黑白人物肖像,在追求藝術的道路上信馬由韁。在他看來,他爹拍的東西“甜俗”不堪,他鄙夷地稱之為“糖水片”。玩攝影沒器材也不跟父親開口,你三百、他二百向朋友借來一千,買了一臺前蘇聯產的二手“澤尼特”。在朋友家看到一套兩本的1986年版的《美國紐約攝影學院攝影教材》后如獲至寶,人家許他借一星期,克劍恨不能不吃不睡抄下來。

“文藝青年”王克劍的黑白人物肖像攝影追求“自然感和真實感”,極力“捕捉被攝對象的微妙表情和動作”,為此,他整天背著相機在忻州大街小巷晃蕩。

某天遇到一個氣質憂郁的長發青年,一交流彼此引為知音。青年說我失戀了苦悶得不行,你能不能給我拍一組照片記錄一下我人生中的“至暗時刻”?這樣的要求在別人看來會認為是發神經,克劍卻特別理解。二人在當時殘破的秀容書院、夕陽西下的牧馬河畔徘徊,克劍捕捉到了滿意的畫面。照片沖洗出來后,青年的母親看了也很受感動,執意給了他二百塊錢。說來也奇怪,這組照片可能為青年宣泄郁積的情緒找到了突破口,后生振作起來,居然考上了北京電影學院,現在居然是北影廠的導演……

本來是奔著藝術而去,沒想到還能有所收益。王克劍意識到,冷峻的、嚴肅的、黑白灰三色的人物肖像攝影在人民群眾中也有市場。其時彩照大行其道,黑白照片反而稀缺。克劍在“元宵節”為游人拍照,拍后立即沖洗,三小時保證送到顧客手上。為“白事宴”拍照,黑白照比彩照更能表達子女們的感受。

年輕時的愛好許多人能保持一生,可克劍“玩攝影”卻是“越拍越痛苦”。幾年前他說他爹拍的是“糖水片”,幾年后他對自己作品的評價更刻薄,直言就是“一堆垃圾”。某一天忍不住內心的煎熬,居然把所有的照片和底片燒個一干二凈。

成家后,他依然想過一種“跟普通人不一樣的生活”,從事過幾種彼此毫不搭界的職業,甚至,還學過中醫,直到18年前從地攤上淘到一把殘壺。

王克劍鋦瓷作品

全國前十

2023年11月21日,第四屆“寶安杯”全國金繕鋦瓷手藝大賽揭曉。這次有全國一百多位鋦瓷高手參加的、兩年一屆的比賽評出金、銀、銅獎共10名,王克劍獲銅獎(排位第三)——在如此規格的比賽中獲銅獎,證明克劍的鋦藝達到全國前十名的水平。

鋦瓷是用鋦釘將殘損的瓷器鋦住,金繕則是用金銀銅等材質鏨成裝飾對鋦瓷進行進一步“美容”。大賽組委會給每位選手寄去一個全新的、大小一樣的瓷質酒瓶,鋦、繕立意自定,給參賽者提供了充分的想象空間。

收到“試卷”后克劍首先考慮,既然是“鋦瓷”大賽,這個瓷瓶總得破損后再鋦而繕之,如此才能體現鋦瓷的意義。鋦瓷不容易,故意損壞也傷腦筋,摔地上?用錘敲?總是不好貿然動手。某晚躺在床上,忽然靈光一現——

古代瓷器海運外銷時,裝箱再小心、再往箱中放填充物也擋不住海浪顛簸、箱子傾覆而碰壞瓷器。有人想出一個辦法:在裝箱密封前將黃豆撒入空隙處再澆上水,豆子遇水生發,占據所有空隙,將瓷器緊緊包裹,完美地解決了這個難題。

克劍仿此往瓷瓶中裝入黃豆倒滿水,一天一夜后,瓷瓶被生發的黃豆由里到外漲開。將碎瓶清理干凈后,他先用幾十枚銀制鋦釘將瓷瓶鋦住,再用銅片鏨出一位古人騎在馬上的“花片”,將此銅飾用錫焊焊在瓶體,最后仔細打磨,完成了一個被他命名為《神駿圖》的金繕鋦瓷作品。

組委會官網公布比賽結果后,克劍看到其他獲獎者的作品,才發現自己是惟一一個在碎瓶上動手的鋦匠。別人在新瓶上金繕,省去了“鋦”這個環節,做工討巧、省時省力不說,外行看上去效果還更好……

克劍鋦瓷,起初其實是無意為之。

2007年某一天,克劍在地攤上看到一把民國時的茶壺,壺把兒有裂但壺上的“畫片”很有趣,花20塊錢淘到手。小時候聽過老王講祖上鋦瓷的故事,突發奇想自己也鋦上一鋦。翻箱倒柜把“挑子”找出來,才發現“金剛鉆”年深日久已不能使用。花18塊錢在網上買一把鋼筆大小的電鉆,用銅絲打制幾枚鋦釘,一番比比劃劃,居然也就鋦上了。

無師自通鋦這把壺,克劍感受到似乎經歷了一番“心理療愈”,居然因此而“上了癮”。陸續置辦齊鋦瓷的工具,什么鐵剪刀、制釘錘、上釘錘、什錦銼、金鋼鉆、鏨刀、鏨刻錘、鋼線鋸、瓦斯嘴、瑪瑙刀、鑷子……經常淘些殘瓷回來,一鋦鋦到大半夜。忻州古城運營后,克劍入住文創一條街,打出“鋦藝”的招牌。

鋦瓷,上手容易精通難。

第一步“找碴兒”:清理碎口邊緣,如拼圖一般將碎片拼湊完整;第二步“捧瓷”:用細繩綁好殘器,用小錘輕敲使破損瓷器貼合,用筆畫好鋦釘的位置。第三步“打眼”:打眼的深度取決于瓷壁的厚度,絕不能打穿瓷器,鉆到瓷壁3/4處最好。下鉆時的深度、力度聽聲音、憑感覺,一不小心打穿,瓷器就不能再鋦。第四步“制釘”:鋦釘可以買到,但克劍從來都是用鐵絲銅絲、銀片銅片自制。他說,器物厚薄、殘損狀況千差萬別,鋦釘因殘而制更有針對性。購買“標準件”固然省力省事,但鋦補效果可就大打折扣。第五步“上釘”:依打好的眼位,用上釘錘敲打鋦釘砸到瓷器中,此時力度的把握又得千錘百煉。

鋦釘敲好后,用蛋清加熟石灰填縫打磨。接下來,有缺損的地方做“花鋦”——用暗釘“制骨”、用錫“補肉”,用銅、銀皮鏨花,將“鏨花”鋸下焊到缺口處精打細磨。

克劍用軸承和鐵盤自制“花鋦”時鏨雕銀片、銅片的“鏨臺”,轉動隨心所欲。鐵盤內將松脂、篩后的細黃土、食用油按一定比例混和,凝固、冷卻后如鐵板一塊。鏨刻時用噴槍烘燒使其發軟,將銀、銅片置于其上,錘敲鏨刀“叮叮當當”,詮釋了“打造”一詞的含義。

克劍說,鋦瓷是自制鋦釘和破損瓷器的完美結合。手工鋦釘呈現樸拙原始之美,現代金工體現精工細做。素釘、花釘在布局結構上富有韻律、統一和諧。一件器物鋦好后,鋦釘、花片與器物渾然一體,殘瓷通過鋦匠的設計與創意重獲新生。

鋦瓷故事

“鋦藝”入駐古城后,每天進店看稀罕的、送來殘瓷求鋦補的、淘購鋦瓷的人們你來我往,發生了許多有趣的故事。

前年暮春某一天,開門不久就進來一位大個子中年人。盤桓一會兒,男子拿起“博古架”上的一件茶碗大小的黑陶罐問是哪個朝代的,克劍說好像是明代的,見男子連連搖頭就反問道:大哥你說是哪朝的?男子侃侃而談:唐宋元明清,山西民間都有燒這種陶罐的記錄……聊了一會兒男子又問:忻州哪里有賣古玩的?克劍說我引你去。

①自制鋦釘

②“金剛鉆”打眼

③上鋦釘

④一把鋦好的陶壺

鎖門帶路,來到東街古玩一條街。男子在一家店看到一個黑罐詢價,店主說東西是唐代的,要價三千。男子笑笑,扭過臉來對克劍說:這罐“修足過肩”,明顯是金代的。

出店后又看了幾家,男子花80元買了一個陶罐。兩人簡單用餐畢,男子又問:忻州的老城墻在哪里?克劍帶男子攀到舊城墻上,男子這里挖挖、那里刨刨,撿出兩塊石頭,又裝了半袋城墻上的夯土。回店路上又問:忻州哪里有上好的白石灰?克劍心說好人做到底,當即聯系董村鎮肖家山村的朋友趕緊送下來。

男子心滿意足,這才自我介紹說他叫劉鑫,中央美院畢業,現在研究古陶制作,在山東泰山和浙江桐廬分別開有“金山窯”和“奧山窯”。以山土成胎、礦石為釉,并以瑪瑙、水晶、玉石為原料燒制高溫陶瓷。

時隔幾月,劉鑫給克劍寄來七塊“金山窯”白灰釉手杯殘片。一一拼起后,只見手杯底部寶石色彩變幻,如星空一樣深邃、閃爍。劉鑫在微信中說,手杯就是用忻州城墻上的土、石和肖家山的白灰燒制的。克劍納罕,何以不給整杯給殘片,莫非是考較我的手藝?鋦成后隨手放在“博古架”上,也不在意。

又是數月過去,疫情結束古城游客漸多。這一日,店中進來一男一女兩位游客,男客身材高大,氣質風度異于常人,大口罩把臉捂得嚴嚴實實。男客從“博古架”上拿起一個克劍鋦過的云南建水紫陶壺左看右看,對女客說:鋦這壺的師傅,比某某手藝好。克劍自顧低頭干活兒,沒有聽清他說的名字。

男客又拿起劉鑫燒制、克劍鋦好的“金山窯”手杯,指著底部對女客說:這是真寶石,經過1300℃的高溫汽化后落到杯底。杯子雖然通體由殘片鋦成,但鋦工不錯。男客問價,克劍想也沒想,“1700”脫口而出。

此杯頗有來歷,鋦時很費了一番心思,杯上幾乎打滿了鋦釘,按行規一個鋦釘50—100元,要價兩千也不為過。為啥要價千七?只因克劍那陣子熱衷于淘殘器,手頭緊了就用“花唄”,當日剛好要還一筆款,正好1700元。

男客還價千五,克劍咬定千七不松口。見這鋦匠如此倔強,女客道:你沒認出他是誰?男客一摘下口罩,克劍就覺眼前一亮:實在是太帥了!但又確實不知道這人是誰,就開玩笑說真像個“大明星”。女客臉上露出難以置信的表情,男客擺擺手笑著問:你看我像做什么工作的?克劍遲疑一下說,你是做“文職工作”的?男客又笑笑:也算,我是唱歌的。

見克劍還是不提讓價,男客道:“看來我與此杯無緣”,說完起身離店。臨出門時,女客掃碼加上克劍微信,臨睡前看到一條消息:到你店里的,是演員陸毅。

這幾年,克劍與電視“絕緣”,家喻戶曉的《人民的名義》也沒看過,因此“侯亮平”站在眼前也茫然不知所以。不過,像他這樣的人實在太少,一線明星到哪里不是人山人海?女客估計是陸毅的助理,實在忍不住了才加微信告訴他。克劍事后想來,大明星也不是舍不得多出二百——人家境界高,講究一切隨緣。

半年后,一位南京姑娘游覽忻州古城進店一眼看中此杯,以1600元成交。

我們采訪時,遇一女士拿來一只側把兒陶壺,壺嘴被打掉一節。女士問鋦價幾何,克劍捧壺看看:別鋦了,再買一個吧,鋦一下比買一個還貴。見女士不走,克劍道:這壺是機造電窯高溫陶壺,手工修整過,價格在四百以內。女士說還真是,網上買價378元。有天跟丈夫拌嘴,老公一怒之下摔手機打壞了壺嘴。

鋦匠一個勁兒推買賣,顧客反復說你倒是給個價。克劍道:壺嘴是異形,得用花鋦,沒有兩天時間根本下不來,500塊——還是別鋦了,買一個吧。女士竟不還價,放下殘壺滿意而去。此事若非親見,不會相信是真的。

克劍古城開店后,陸續有杭州的周思璇、荊州的龔成瓊等投師學藝。我們采訪時,太原姑娘馬柔冰也在店里,在克劍指導下鋦一把殘壺。小馬把鋦釘做成飛鳥形狀,鋦在裂紋上錯落有致,頗有劉禹錫《秋詞二首》“晴空一鶴排云上,便引詩情到碧霄”的意境。

克劍說,鋦匠這一行,“七分設計,三分手藝”,到最后拼的都是文化。

克劍說,人如器、事如器。殘缺是常態,殘缺也是一種美。

克劍說,他60歲的時候,跟當年焚毀照片底片一樣,將舍棄所有的鋦瓷和“家伙事兒”。那時候,他的徒弟們也該拿金獎了……