忻府區有些村莊的名字很有意思。

比如部落村,部落本是史前宗族、氏族結合而成的群體,這里卻用作村名。又比如,西張鎮有三個村子毗鄰而居,村名就是朝代名——北宋、大南宋和東南宋。民間傳說,秦漢時宋姓始祖從河南商丘遷來,聚居地始稱宋村。唐朝某年天降大雨河道泛濫,宋村這才一分為三。

六年前,中國美術家協會會員、中國版畫家協會會員、山西省版畫學會會長、太原市美術家協會主席侯琪,退休后回到老家北宋村。翻修祖屋,在雜草叢生、兩畝大的一個圐圙里壘起假山、修建涼亭、遍栽綠植。用轆轤從井里絞水,院中水渠蜿蜒,細流潺潺,散養的大鵝曲項向天歌,與孔雀的鳴叫一唱一和。在充滿詩情畫意的小院,畫家隱入民間,心情舒暢,迎來了又一個創作高峰。

“桐葉封晉”

侯氏是北宋村大姓。新修《北宋村侯氏族譜》載,侯姓一門在北宋村已歷二十幾世。

侯琪祖父侯封晉,字桐恩,北京大學法學院畢業。從其名、字和受教育程度,可以看出他家當年是家道殷實的鄉紳。

周成王小時候,有天和弟弟叔虞在園中玩耍。成王順手從桐樹上摘下一片樹葉,將其撕成玉圭形狀遞給弟弟,戲說道:叔虞,我把唐國封給你,這就是憑證。叔虞也學著大臣們的樣子,跪地接過桐葉謝恩。兄弟倆玩得不亦樂乎,一旁的史官卻將這個情節記錄下來。過了一段時間,史官見成王沒有動靜,便將此事報告了周公。周公問成王,成王說,我那是和叔虞鬧著玩兒的。周公教育成王:天子無戲言,這樣才能贏得天下的信任。成王醒悟,遂擇吉日分封叔虞為唐侯。叔虞來到唐國后,史稱唐叔虞。其子繼位后改國號為晉,此即晉國的由來。這個典故,就是歷史上有名的“桐葉封弟”也叫“桐葉封晉”。

古人的名和字之間都存在某種關系,名與字,或意義相同、或意義相反、或意義相隨。“唐宋八大家”中的曾鞏字子固,鞏、固同義;金庸給楊過起表字改之,聞過即改,過、改反義;趙云字子龍,“云從龍,風從虎”,意思相順。而叔虞能夠“封晉”,自然是拜“桐恩”所賜。

侯桐恩生于1909年,在忻州城內高等小學畢業后,考進著名的太原成成中學。中學畢業后,又考入國立北京大學法學院。桐恩無疑是個“讀書種子”,但家里能一直供他讀到北大畢業,如此家庭在當年的忻州實屬少見。

北大讀書時,侯桐恩還是在北京的忻州同鄉中的“意見領袖”,不僅主持創辦同鄉會刊物《新秀容》,還為創刊號撰寫了發刊詞。

《新秀容》季刊創刊于上世紀三十年代初,開設“論著、鄉賢志、常識、介紹、文藝”等欄目。有研究者如此評價這本刊物:“對于當時民眾及時了解忻州的信息提供了途徑,對于研究區域歷史變遷具有重要的參考價值。”

北大畢業后,侯桐恩回晉在省政府做事。抗戰爆發后,任《陣中日報》第二戰區版主筆。郭沫若、老舍等文化名人,陳銘樞、陶希圣等軍政要人常在《陣中日報》發表文章,宣傳、鼓動軍民抗日。1939年,侯桐恩參加第二戰區高級軍政干部會議后前往西安途中,在陜西省宜川縣秋林鎮境內遇車禍身亡,年僅三十歲。

侯桐恩去世后,妻子帶幼子幼女回北宋村相依為命,后來舉家遷往太原。侯琪的父親參加工作后,做到太鋼總公司的統計師。侯家遷并后,偌大的院落無人居住日漸破敗。侯琪攜妻回村后,村民對他們十分友善,鄰居誰家做了高粱面“牙糕”“擦擦”,總要端一碗送給他們。侯琪創作之余,也刻印些木版門神、菩薩送給鄉親。

“第一口奶”

侯琪生于1956年,從小在太鋼的子弟學校讀書。上中學時鬧“文革”,學校不正經上課,侯琪學會了刻蠟版,還擔任班級“戰報”的小組長。教他們數學的金老師是北京人,祖上可能是旗人,民國后改姓金,于書法繪畫頗有造詣。見侯琪不像別的太鋼子弟一樣光知道瘋玩,就推薦他進了學校美術組,從基礎開始學習素描、速寫。1974年,18歲的侯琪高中畢業,趕上“知識青年上山下鄉”的末班車,到太原近郊中澗河公社插了隊。離家近,生產隊也不指望他們這些半大小子打糧食,侯琪有了時間就背個畫夾子到汾河岸畔寫生。“插隊”兩年后,依太鋼的政策招工進了太鋼發電廠,廠領導見他寫寫畫畫挺在行,就知人善任把他安排到廠工會搞宣傳。工會侯干事整天寫標語、出板報,沒想自己有朝一日還能上大學。

恢復高考第四年的1980年,太鋼與山西大學簽訂了一項協議,由山大為太鋼定向培養企業急需的年輕人才。侯琪有美術基礎,幸運地來到山西大學美術系,開始了四年的大學生涯。前兩年上基礎課,大三定專業時一位老師建議他專攻版畫,理由是認為他“黑白關系把握得好”。侯同學從善如流,從此與版畫結緣。

1984年,為了慶祝中華人民共和國成立35周年,文化部、中國美術家協會舉辦第六屆全國美術作品展覽,這也是十一屆三中全會以來第一次全國美展,名家薈萃,入選難度極高。

全國美展每五年舉辦一屆,是中國美術界最權威、規模最大的綜合性頂級展覽。本屆美展山西版畫界共有16幅作品入選,其中包括侯琪的兩幅作品《工棚》和《豐年》。在校大學生的作品入選第六屆全國美展,侯琪是山西惟一一位,在全國也是鳳毛鱗角。

除了侯琪有兩幅作品入選,山西另幾位入選兩幅作品的,都是在中國美術界成名已久的大師級人物。

力群,中國現代版畫的開拓者、奠基人之一。魯迅先生在上世紀三十年代發起“新興木刻運動”,當時年輕的力群就是領軍人物之一。魯迅先生去世后,其木刻遺像就出自力群之手。董其中,第六屆、第八屆全國美展和第十屆全國版畫展評委,山西省美協名譽主席。姚天沐,中國版畫家協會常務理事、山西省美協名譽主席。

《工棚》和《豐年》,分別取自工業和農業兩大題材。

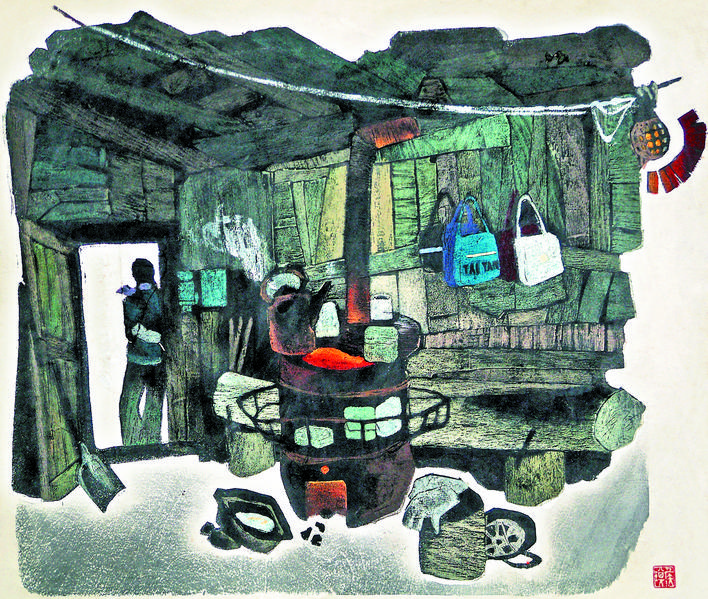

侯琪在太鋼發電廠工作時,曾與工友一起到陽泉煤礦拉運煤炭,煤礦工人休息的工棚給他留下了深刻印象。《工棚》當地,是一個工人們取暖、燒水的大鐵爐子,爐盤上擱一把大鐵壺,火爐邊鐵架上擱著鋁制飯盒,熊熊爐火正紅。工棚的墻壁用木板橫七豎八釘就,兩根粗大的原木拼在一起就成了長凳。一位年輕女子倚門而立,只給人們一個背影,像是在等待心上人歸來。

工棚如此簡陋,但《工棚》卻傳遞出令人難忘的溫情。用美術作品表現煤礦工人,一般人首先想到的是他們在井下揮汗如雨的場景。侯琪獨辟蹊徑,用生活環境凸顯工人的艱辛。畫面上沒有一個工人,卻不難想象他們收工回來圍著火爐、就著壺中的開水狼吞虎咽、抽煙解乏的情形。《工棚》之妙,在于以小見大、四兩撥千斤。

《豐年》的創作特別應景。政策放開后,農民種糧也能成了“萬元戶”。侯琪表現“豐年”,并沒有展現打谷場上農民喜獲豐收的熱鬧場景。畫面上呈現的,是一個一場大雪后的小山村。近景處,糧囤上積滿了厚厚白雪,鳥雀嘰嘰喳喳在囤頂覓食。遠景處,穿紅著綠的大媽大嬸像是趕集回來,農家小屋飄出裊裊炊煙。在強烈的黑白對比中,糧囤上紅底黃字的“豐”字奪人眼目。《豐年》畫面舒緩、恬靜,卻襯托出豐衣足食后的農民安逸、喜悅的心情。

運刀如風

一名在校大學生的兩幅作品入選全國美展,令侯琪在山西美術界聲名鵲起。作品送展前,力群老先生對侯琪說了一句意味深長的話:“小伙子,你第一口奶吃對了。”侯琪理解,老先生這句話有兩層意思:一、選擇版畫道路正確;二、創作方向對頭。力群先生的褒獎,更堅定了侯琪版畫創作的信心。

大學畢業后,侯琪又回到太鋼電廠,趕上當時干部隊伍“年輕化、知識化”,不久就被提拔擔任工段長。工廠期間,手中的刻刀也一日不曾放下,又有作品入選兩屆全國美展。2000年,太原畫院向太鋼電廠發去商調函,侯琪歸隊成為一名專業畫家,次年就擔任太原畫院副院長。

在太原畫院,侯琪主持創作了中國尺幅最大的版畫——《汾河千里圖》。這幅長36.26米、高1.22米煌煌巨作,很可能也是全世界目前尺幅最大的版畫。

汾河是山西的“母親河”,用美術作品展現汾河全貌以前尚無先例,更不用說以版畫的形式。接受創作任務后,侯琪帶領主創人員沿汾河進行了一個多月的實地勘察、采風,從汾河源頭——寧武縣管涔山腳下的雷鳴寺,到汾河的入黃口——萬榮縣榮河鎮廟前村,行程700多公里。創作這幅空前絕后的巨構,侯琪既是“總提調”又親自操刀,將近兩年時間心無旁騖,完成了這件嘔心瀝血之作。

《汾河千里圖》運用中國畫傳統的散點透視方法,以汾河為中軸線,從源頭到入黃河處,將三晉大地的自然美景和人文攬勝盡收畫卷。采用凸版正刻正印手法,水、油印雙面套色,因此既有水墨畫的效果,又如油畫般鮮亮、多彩。刀法獨特,大量使用角刀、平刀,運用畫刻方式體現出運刀的速度與激情。董其中先生評價:“看過《汾河千里圖》后很興奮、很震撼,這樣大幅的版畫作品描繪美麗山西是第一次。作品的每一個局部都可以獨立成畫,整幅作品節奏舒緩,像在聽一首抒情的交響樂。”

作品完成后,太原畫院舉辦了《汾河千里圖》暨侯琪個人版畫展。《汾河千里圖》占據展廳整整一面墻,大氣磅礴,恢弘壯美。展出結束后,《汾河千里圖》被太原美術館作為“鎮館之寶”永久收藏。

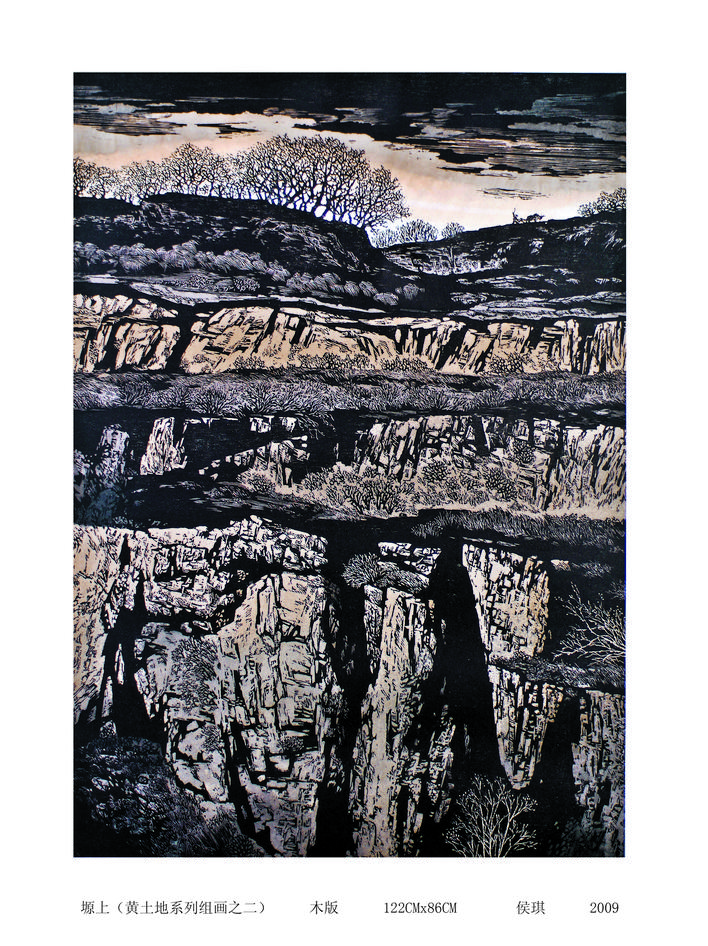

塬上(黃土地系列組畫之二)

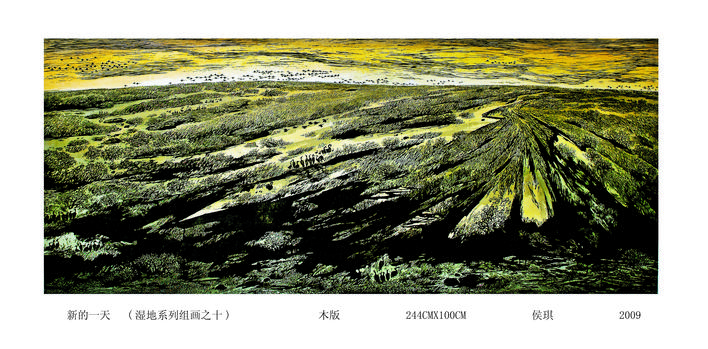

新的一天(濕地系列組畫之十)

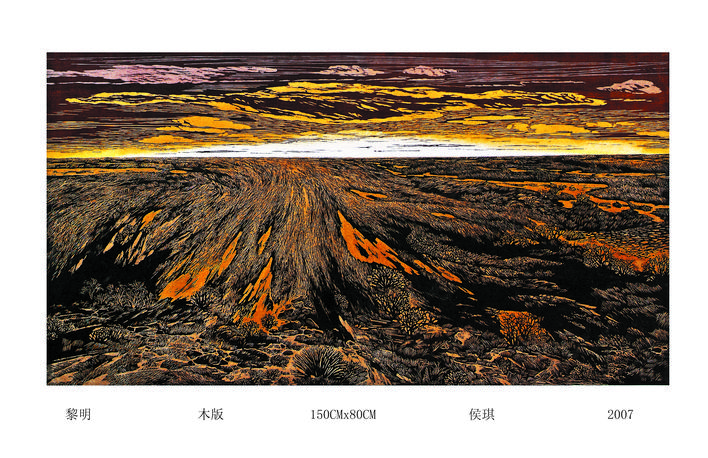

黎明

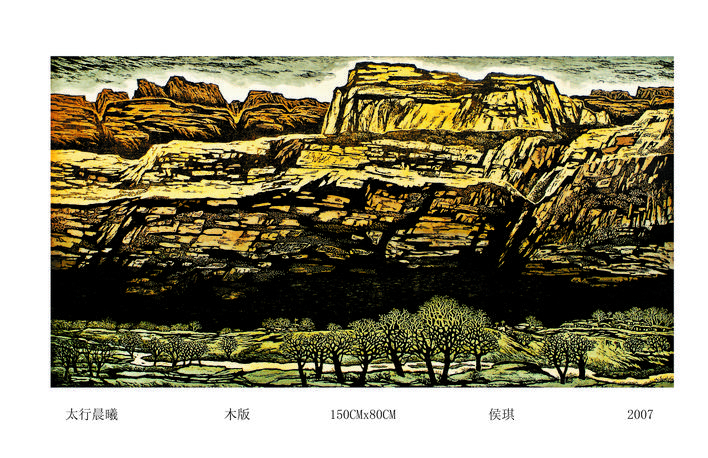

太行晨曦

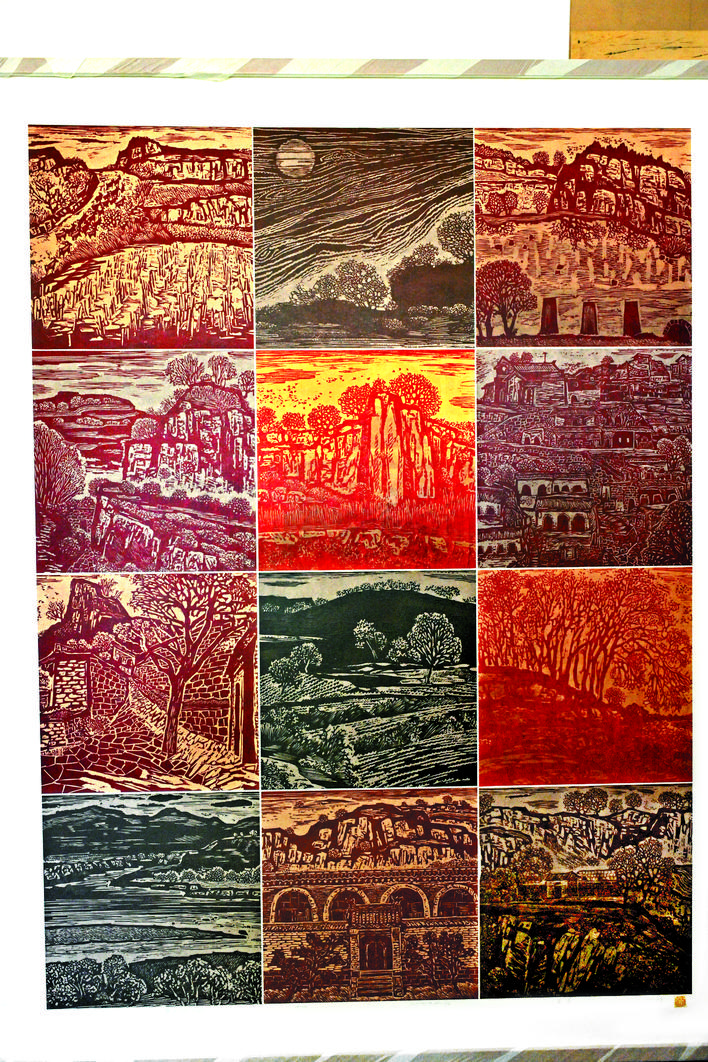

黃土地系列

“畫”與“印”

2013年5月,安迪·沃霍爾的絲網版畫《瑪麗蓮·夢露》在佳士得拍賣行以1.95億美元(約合13.12億人民幣)成交,創美國藝術品在拍賣會上的最高紀錄,僅次于達·芬奇的《救世主》。

國畫、油畫、版畫、雕塑為美術的四大門類。跟國畫、油畫等直接描繪的藝術形式相比,版畫是一門間接性的繪畫藝術——通過雕刻、腐蝕、照相感光等方法制作出印版,將圖像轉印到木板、金屬、玻璃、合成材料等承印物上。通俗地說,其他畫種都是“畫”出來的,只有版畫是“印”出來的。

中國現存最早的有款刻年代的版畫,當推唐懿宗咸通九年(公元868年)刻印的經卷《金剛般若波羅蜜經》的卷首圖,至今已有1100多年。古代的版畫,先由畫家作畫稿,再由刻工刻版,最后由印工拓印,畫、刻、印分工完成。現代創作版畫,畫稿、刻版、拓印由畫家一人搞定。古代木版藝術多體現為民間木版年畫,清末民初,天津楊柳青、蘇州桃花塢的木版年畫風行一時。

中國現代版畫的勃興,離不開魯迅先生的倡導和支持。上世紀三十年代初,魯迅先生發起新興版畫運動。他將德國女藝術家珂勒惠支的版畫介紹到中國,號召文藝青年以版畫為“投槍和匕首”,控訴與抗爭黑暗的社會。創作國畫、油畫、雕塑需要一定的物質條件,只有木刻如魯迅先生所說:“一副鐵筆和幾塊木板”便能發展得如此“蓬蓬勃勃”。而版畫又可一版多印,行遠及眾,“是正合于現代中國的一種藝術”。抗戰八年,版畫青年用血淚和生命繪就了悲壯的抗日救亡畫卷。版畫遍布前線與后方,《到前線去》《搏斗》《減租會》等木刻版畫成為永恒的經典。

同印章一樣,版畫也要“反”著刻——創作者使用刻刀在硬材料上雕刻出反向圖像,再將顏料涂在刻制出來的材料上,最后用紙覆蓋其上拓印。木刻版畫是凸版,最終在畫面上呈現的白色區域,就是在制版過程中被去掉的部分。被保留下來的浮雕部分,在畫面上最終呈現色彩。黑白木刻只有黑白兩種顏色,制作工序相對簡單,只需一版就可以完成。當版畫畫面具有兩種以上不同色塊時,就要用相應數量、畫面相同的版次進行每種顏色的套印,分別拓印的顏色疊加,最終形成整幅完整的版畫。這個工序相當耗時,經常花費畫家幾月甚至幾年時間。木刻版畫使用的木料也有講究,最好的木料是帶有紋理且能拓印出特殊藝術效果的白皮松和水曲柳。梨木、白果木、樺木、棗木和椴木這些質地細密、硬度較大的木材,也經常被用作木刻的材料。

版畫這種藝術形式融合了創造力和技術、技巧。版畫家們以令人難以置信的手工,創造出獨特的、具有強烈視覺沖擊力的藝術作品。

工棚

豐年

三大系列,石破天驚

侯琪在版畫藝術上的創新,主要體現在以下幾個方面。

首先是尺幅巨大。老一輩版畫家的作品多以刻畫人物為主,無論個人肖像還是人物群像,畫面大小均以厘米計算。而侯琪的版畫以描繪自然景觀見長,畫面的長、寬以米為單位測量。其次是木版質地的創新。其他版畫家多用梨、棗等硬木,侯琪卻用“軟木”也即人工合成的木板——人工合成的木板面積大;質地較軟的板材,利于用劃痕來表現細小的草木。第三是顏料上的創新,別人用墨,他用丙烯顏料也用國畫顏料,不僅色彩艷麗、有油畫效果,而且不易掉色。第四是拓印用紙的創新,別人用厚紙、硬紙,侯琪從安徽專門訂制一種比較輕薄的“裱綾紙”。一筒裱綾紙價格上萬,用其拓印可以充分表現刻版的細節。此外,絕大部分版畫創作者都是先在木板上畫好草稿再動刀,侯琪寫生的時候經常直接下刀、當場刻畫。

侯琪創作的“太行系列”“黃土地系列”“濕地系列”,每個系列均由十幾、幾十幅畫作組成,在版畫的創作題材方面實現了重大突破。他三次自駕入藏,幾十次跋山涉水深入太行腹地,奔波于黃土高原的塬、梁、峁、川之上,搜遍奇景打腹稿。創作時把自己關在屋里,經常一兩月足不出戶。兀兀窮年,夜以繼日,連刻刀在木板上發出“嗤嗤”的聲響也充耳不聞,進入人刀合一、物我兩忘的境界。

有評論家如此形容侯琪的三個系列:

“皆鴻篇巨制,皇皇大觀,不僅題材赫赫,尺幅也恢恢。作品多在整張纖維板上完成,非盛年體壯者不能為。構圖則滿幅鋪陳,近中遠景次第推進,刀法各不同,土石水質依樣表示。而細節處更是考究,圓刀棱刀平刀交替使喚,印色染色拓色舛互作用。”

“最是似刻似劃的鋼針牛毛亂線,柔韌飄逸,輕若鴻羽,是畫面上的驚蛇入草、飛鳥出林,又是幽咽寒泉、喁喁低語。”

“水草間的濕地層層疊疊,蒼蒼茫茫,天淡云也閑。了無人跡,惟有各式水禽往來其間。一聲鶴鳴,劃然長嘯……”

甘南濕地位于甘肅省甘南藏族自治州,地處青藏高原與黃土高原的過渡帶,擁有沼澤、湖泊、泥炭、河流等濕地資源。現在,甘南濕地已成為旅游熱區,而侯琪1985年第一次到甘南采風的時候,這片區域還是人跡罕至。他先坐火車,后換乘卡車,再搭拖拉機,最后步行進入濕地深處。三次進藏,特意選擇三條不同的路線,分別自駕從川藏、青藏、新藏線入藏,只為觀察、了解沿途不同的景觀風貌和風土人情。大前年,侯琪跟妻子田變英二人駕車自新藏線入藏途經喀什,遇見當地久未謀面的朋友。朋友擺酒款待,侯琪酒風浩蕩,不醉不休。第二天一上路,或因高山反應,或是酒精作怪,畫家的心率驟降至每分鐘30次,差點兒“戳下拐”。

《曙光》是濕地系列組畫之三,2007年參加第二屆北京國際美術雙年展。畫面上,草地蒼黃兼有淡綠,從四面八方向曙光起處匯聚。極目遙遠的地平線,云蒸霞蔚,動人心魄。創作時下刀飄逸率性、穿透力強,多角度觀賞變化萬千。畫作既有油畫的效果,又融入中國傳統水印的表現手法,令人過目難忘。這幅作品與2009年參加第三屆北京國際美術雙年展的太行山系列《峽谷無聲》,懸掛在新落成的中國文聯大廈外賓室。

同樣是表現甘南濕地,《濕地晚霞》給人的感覺則是另一種況味:被晚霞映照的天空和草地湖泊在畫面上平分秋色,近景處草葉的刻劃尤見功力,草莖根根分明,仿佛在微風中搖擺。半空中大雁掠過,雁陣驚寒,給畫面平添幾許靈動。蒼陽映照湖面,水天一色,云彩翻滾、霞光流動,暮色中的甘南草原居然這般迷人。

《黎明》本來是一幅風景畫,卻被選入建軍80周年文藝展。評論家說:“(畫面上)所有的草通過一種透視關系相互簇擁、扶攜,由近到遠。每一棵勁草就像一名奮勇向前、堅韌不拔的紅軍戰士,前赴后繼地涌向地平線,渴望黎明的到來。”

紅軍當年走過的草地就包括甘南濕地。甘南過去屬邊陲重鎮松潘管轄,所以紅軍走過的草地又稱為松潘草地。松潘草地沼澤遍布,沼澤中的植被形成草甸。草甸之下積水淤黑、泥濘不堪,淺處過膝,深處沒頂。不見山丘樹木,鳥獸絕跡,人煙荒蕪。沒有村寨道路,東西南北,茫茫無垠。人和騾馬在草地上行走,須腳踏草叢根部沿草甸前行,若不慎陷入泥潭會愈陷愈深乃至滅頂。在極端惡劣的環境下,紅軍官兵懷著共同的革命理想同甘共苦,以巨大的精神力量戰勝了自然界的困難,在死神的威脅下奪路而出。

《黎明》展出后好評如潮。有評論家說,這幅畫為蕭華上將所作《長征組歌》中描寫紅軍過草地“風雨浸衣骨更硬,野菜充饑志越堅。官兵一致同甘苦,革命理想高于天”的歌詞作了形象而生動的注解。

濕地系列組畫之十《新的一天》,是一幅長2.44米、高1米的大型畫作。2011年,此畫參加第四屆北京國際美術雙年展,懸掛在中國美術館圓廳。圓廳的展品,都是聲名顯赫的大畫家之作。版畫《新的一天》在油畫、國畫中獨樹一幟,成為觀眾關注的焦點。

《塬上》,是黃土地系列組畫之二。塬,是黃土高原上特有的地理稱謂。億萬斯年,大量黃土堆積成厚厚的黃土層,因為風蝕或水流的作用溝壑縱橫。百姓把頂面平坦寬闊、周邊被溝谷切割、四邊陡、頂上平的黃土堆積高地稱作“塬”。塬相對平坦,適合耕作,我們勤勞的祖先就在一個個塬上廣種薄收、掏窯而居、繁衍生息。《塬上》再現了黃土高原上的溝溝坎坎、坷坷棱棱、圪圪梁梁。最為傳神的是,畫面右上角,一個戴著草帽的農夫扶犁揚鞭,一頭老牛正在奮力耕田。近景處土石紋理粗礪,與遠景處細微至幾不可觀的人與耕牛形成了鮮明對比。細觀畫作,黃土塬的蒼涼,塬上人家的艱辛令人心生感慨、不能自已。

黃土地系列組畫之六《風過陽坡彎》,以大塊大塊的土黃色和黃土地的肌理構成主畫面。如何體現畫題中的“風”?遠景處發電的風車,喻意現代工業文明之風已經吹到這遙遠的“陽坡彎”……

侯琪執著、癡迷的“太行、黃土、濕地”三大系列,為中國版畫創作題材打開了一片新天地。正如高密東北鄉之于莫言、商州之于賈平凹,太行峽谷、黃土高原、甘南濕地,也成為侯琪的精神家園和取之不盡、用之不竭的素材寶庫。

2024年6月15日至22日,由山西省美協主辦的“故園情深——侯琪版畫作品展”將在我市五臺山書畫院舉行,這也是忻州第一次舉辦版畫展。

回忻州后,繼“太行系列”“黃土地系列”“濕地系列”之后,侯琪的“故園系列”悄然成形成組,《古城印象》《黃土地記憶》等版畫巨構陸續問世。齊白石中年定居北京后才有“衰年變法”,侯先生回到故園、刻畫故園,為故鄉獻上一首首田園詩。

“為什么我的眼里常含淚水?因為我對這片土地愛得深沉。”

(責任編輯:盧相汀)