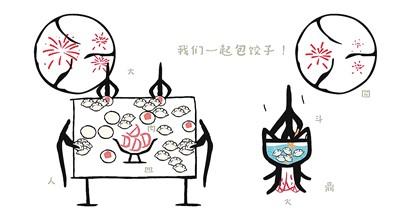

《用甲骨文的方式打開春節》短視頻截圖。

“博物漢字”團隊在甲骨文文化節活動現場。

戰馬飛奔,車輪翻滾,士兵手持弓箭、盾牌列隊出征……短視頻里,一個個甲骨文字形動態演變而來的元素,生動展現了古代戰場金戈鐵馬的震撼場面。近來,博主“博物漢字”用甲骨文字形配以動效制作而成的“三千年前系列”短視頻在抖音平臺獲得超1760萬次播放,吸引眾多關注,網友紛紛感慨“象形文字的魅力,一看就懂”。

“我們團隊成員是一群熱愛傳統文化的90后,平時的工作是在一家字庫公司負責先秦以前文字的相關工作。”“博物漢字”運營負責人黃麗潔向記者介紹,工作中,他們與甲骨文結下了深深的緣分。雖然團隊規模并不大,全職參與內容生產的也就五六位成員,但大家都想借助短視頻向網友們做好甲骨文科普,傳播漢字文化,于是就“因為愛好聚集在一起,逐漸把愛好發展為自己的事業”。

“別看視頻中有的甲骨文字形只是部分筆劃在動,但我們一條視頻的生產周期可能需要半個月到一個月之久。”談起將策劃轉化為視頻產品的過程,黃麗潔笑著說,“我們生產一條視頻老難了,每一次都是慢工出細活。”

一方面,讓甲骨文字形“動”起來需要經過多道工序。從篩選適合表現的甲骨文字形,到結合字形與含義確定每個字形需要動態處理的筆劃,再到按照不同場景組合字形、設計分鏡腳本,并借助特效軟件生成最終視頻,每一步都需要團隊成員不斷構思、優化,比如光是制作跳舞的“舞”這一個字,就花費了兩三天的時間。另一方面,為了保證視頻中甲骨文字形釋義的準確性,“博物漢字”團隊需要閱讀大量甲骨文專業書籍,參考相關文獻資料,有時還要去博物館實地考證,這些驗證的過程在他們看來“雖然耗時,但也是必需的”。

從最開始的甲骨文表情包,到用甲骨文演繹《西游記》《三國演義》等四大名著,再到將甲骨文置身商周時期動態還原3000年前的各種場面,“博物漢字”團隊目前已向網友們介紹了約300個甲骨文字形。

“用甲骨文演繹四大名著是我們的第一個原創視頻系列,視頻發布后得到了很多古文字圈內人士的認可;‘三千年前系列’則是團隊在古文字內容運營領域沉淀多年的產物,每個場景都包含了我們對甲骨文字形的積累和理解。”黃麗潔說,他們推出的2個視頻系列反響都很好,不少網友都說“三千年前系列”讓每個字形的含義一目了然,給他們“打開了認知古文字的大門”。

現在,網友們在通過短視頻認識甲骨文的同時,也會和“博物漢字”團隊分享自己的甲骨文手繪作品,一些網友的創意還被“博物漢字”吸收進了視頻當中。

“《用甲骨文的方式打開春節》的靈感就來自于一位小學生粉絲的投稿。這位六年級小朋友經常和我們互動,他畫的甲骨文小人包餃子的場景畫面感和趣味感兼具,‘人’‘鼎’‘皿’‘火’字都包含其中,給了我們很多啟發。”黃麗潔說,“就在我們打算發布視頻的前一天,這位小粉絲給我們發來了他的手稿,我們都覺得眼前一亮,立馬將包餃子的畫面加入視頻當中。”

“不少小粉絲還會通過私信‘催更’,這種來自下一代的關注和互動讓我們很有成就感,也讓我們更加堅定了以輕松有趣的內容形式深耕甲骨文‘輕科普’的信心。”黃麗潔表示,短視頻拉近了人們與漢字文化的距離,接下來,他們將繼續拓展短視頻系列。同時,他們也正在籌劃相關甲骨文出版物及文化節活動,希望可以把認識甲骨文、學習甲骨文的熱度從線上延續到線下,讓甲骨文和漢字文化走入日常生活。

(本文配圖均由受訪者提供)

(責任編輯:梁艷)