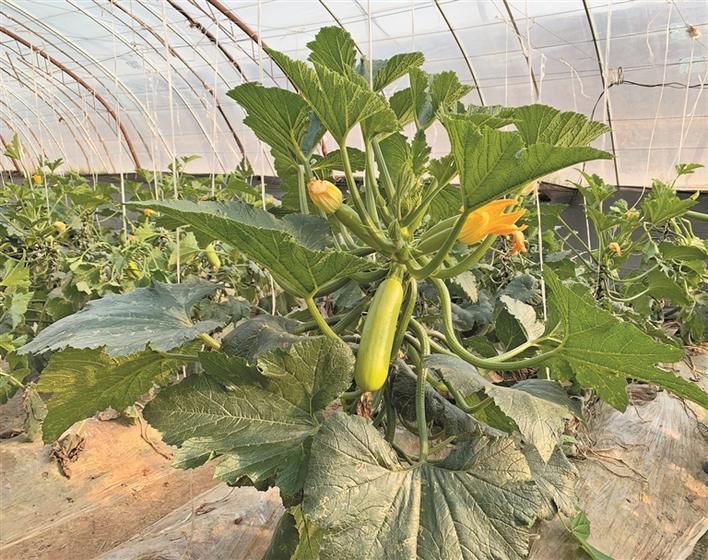

在忻府區北合索溫泉附近,鱗次櫛比地排列著一座座蔬菜大棚。范黃金的大棚也在其中,他已經種了十多年。這個季節,他種的西葫蘆正處在上市期。一眼望去,大片的綠葉如海浪般涌入眼簾,朵朵黃花點綴其間,藤蔓上結滿了鮮嫩翠綠的西葫蘆,甚是奪目。

窮則思變。范黃金是北合索村人,也是村里的老支書,他從1991年開始引進設施農業,一直干到2021年,可謂老驥伏櫪。14年前,時任村黨支部書記的范黃金面對“窮家難當”的困境,萌生了帶頭創業的想法。

如何帶動更多群眾增收致富?范黃金急在心上。當他看到很多地方農民靠種大棚發家致富,他決定走出去看看。2009年,范黃金帶領村“兩委”班子成員到榆次、太谷、朔州、山東壽光等地考察學習設施農業知識,大家結合北合索村的氣候、水土、農作物市場行情等諸多因素,一致認為在村里發展大棚蔬菜種植產業是一條能走得通的脫貧致富路子。

2010年,北合索村采取土地流轉、個戶經營的發展思路,成立了北合索富村園蔬菜專業合作社,通過整合資金、資產、技術等資源,確立了規模種植大棚蔬菜的發展思路。

做基層工作需要黨員干部帶頭先行,喊破嗓子,不如甩開膀子。規避風險是人的本能,面對村民的疑慮,范黃金決心帶頭作出示范。他召開了村黨支部會議,決定通過黨員干部帶頭的方式,帶動村民參與進來。

2010年,范黃金通過土地流轉,建起了兩個蔬菜大棚。經過前期考察,他選擇了種西葫蘆。“這種蔬菜成本低、周期短、病蟲害少、見效快,定植20多天后西葫蘆就可上市。”這期間,他潛心學習種植技術,引進新品種,仔細研究高品質西葫蘆的種植方法,還時時把經驗心得傳授給村民。

當年,經過多次組織召開村民大會和入戶談話,由村里的6名黨員牽頭帶領40戶村民建起了80座日光溫室大棚,通過種植西葫蘆,當年一個大棚的收入就達到5萬余元。

村民們嘗到了甜頭,積極性愈發高漲。次年,又有80多戶村民參與其中,新建起170座大棚。在西葫蘆收獲后又種植甜瓜、豆角等經濟作物,多茬種植、多種經營之下,種植戶的“錢袋子”漸漸鼓了起來。

作為當初大棚種植的“元老”以及任職30余年的老支書,范黃金說:“咱是一名老黨員,又是村干部,村里發展富民產業絕對不能拖后腿。村民們對種植有顧慮,那我們黨員干部就必須先走一步,發揮表率作用,用實際行動告訴大家,這條致富道路行得通。”

壯大村級集體經濟必須靠產業。“我們村的大棚大多數都種西葫蘆,已經形成規模了。”如今,范黃金早已卸下村干部的擔子,回歸了普通農民身份,每天一多半的時間都在大棚里干活。他指著西葫蘆苗對記者說:“在氣溫正常的情況下,這些苗現在就可以移栽到別的大棚里了,種大棚果蔬想要有好收成,好的種苗是關鍵。”

在范黃金看來,農民不僅要成為種植好手,還要懂管理、會經營。“下一步,我們還要繼續打造綠色、有機、無公害的特色蔬菜產業鏈,進一步拓寬銷售渠道,從注重數量向量質并重轉變。”

如今,在村“兩委”和全體村民的共同努力下,北合索村共建有315座蔬菜大棚,是忻府區叫得響的集育苗、種植、銷售于一體的蔬菜生產基地。“合作社都會跟種植戶簽訂合同,保證銷路,減少風險,為大家擴大再生產提供了保障。”范黃金介紹,西葫蘆每畝的產量在6萬斤左右,目前每斤價格在1.5元左右,產出的蔬菜除供應本地市場外,還銷往原平、太原、北京等地。

產業興村,創業富民。北合索村的成功嘗試,不僅拓寬了群眾增收致富渠道,也增強了村集體自我“造血”功能,為村級集體經濟發展壯大注入了源源不斷的活力。大棚里的一個個西葫蘆成了大家過上好日子的“寶葫蘆”。劉 慧攝影報道

(責任編輯:盧相汀)