中國攝協赴湖北抗擊疫情攝影小分隊拍攝的援鄂醫護工作者肖像。季春紅 攝

4月25日,中國攝協赴湖北抗擊疫情攝影小分隊凱旋,他們告別了奮戰66天的武漢,踏上回北京的列車。季春紅 攝

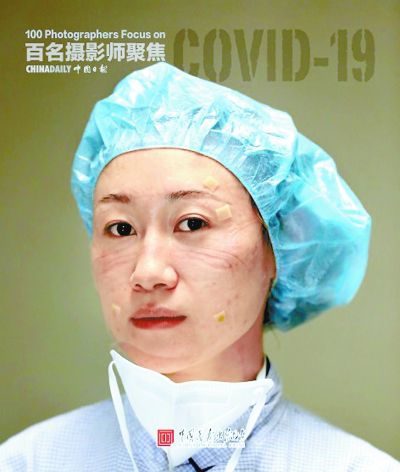

最新出版的《百名攝影師聚焦COVID-19》畫冊封面,是一幅剛剛摘下口罩的援鄂醫護工作者肖像。照片中,被口罩勒出的深深印痕和白衣天使堅毅的目光,令人久久凝視。

這是中國攝影家協會主席、人民日報社高級記者李舸帶領團隊,為全體援鄂醫護工作者拍攝的4.2萬余幅肖像之一。這項主題為“為天使造像”的攝影工程,用鏡頭向逆行者致敬,更為歷史留下一份珍貴的影像檔案。而在李舸看來,“這不僅僅是4.2萬多幅肖像,也是4.2萬多個故事,更是4.2萬多次感動。”

為了“不可能完成的任務”出發

2月20日,正值戰疫的攻堅階段。當晚,李舸帶領中國攝影家協會的4人小分隊,抵達了武漢。他們此行,是為了完成一項“不可能完成的任務”。就在一天前,李舸剛剛接到中央指導組宣傳組的任務,給馳援湖北的醫護工作者每人拍攝一幅肖像照。

“我早就做好去武漢的準備了。”一個月前,李舸就已經向報社請戰了,但他沒想到,自己真正抵漢時肩負了雙重任務,既要做好一線的采訪工作,還要組織攝影力量,完成“為天使造像”這一意義重大的肖像攝影工程。“當時,援鄂的醫護人員是3.3萬人,后來陸續增加到4.2萬人。這樣一個任務,所有人都感覺不可能完成,只能是各盡所能,能拍多少算多少。”

抵漢當晚,他們迅速與湖北攝影家協會對接,又動員了在湖北采訪的多家中央和地方媒體的攝影記者,加上前來支援的河南攝影小分隊,很快組成了一支60多人的攝影團隊。“至今,這些人沒有一個跟我們談回報或者補助,都是義務的。”談到這支特殊的隊伍,李舸很是感慨,“在武漢,唯一有自由活動特權的,就是攝影記者。”

李舸給團隊定了兩條基本的工作底線,一是不能因為拍攝干擾醫護人員的正常治療工作,二是絕對不能影響醫護人員的安全和休息。“因為拍照的瞬間是要摘口罩的,有不可預知的風險,所以即使在所謂的清潔區,也要盡量縮短拍照時間。”醫護人員從病房交班出來后,吃飯前的空當,或是進入淋浴間的前一刻,就是寶貴的拍攝時間。“有時好幾個醫療隊可能在同一時間下班,時間控制就得很嚴。”李舸計算過,每人大概只有一分鐘左右的拍攝時間,真正摘下口罩拍攝時可能只有幾秒鐘。

剛開始的幾天,攝影隊一天要在醫院里工作12個小時,防護用品只有口罩。“我當時特別擔心,每天晚上睡不著覺,如果隊員感染了,不光對他們的家人沒法交代,對被拍攝的醫護人員來說也是一種風險。”后來,經過協調,攝影隊得到允許進入醫護人員駐地拍攝。“這時拍攝進度就快了,基本上一個攝影師一天就可以拍一支醫療隊,大概100多人。”

拍下了醫患關系最理想的樣子

在1998年抗洪搶險、2003年抗擊非典、2008年汶川地震救災一線,都曾有李舸忙碌采訪的身影。但這一次初到武漢,他仍感到“非常恐慌”。“那時候北京也買不著口罩,酒精也帶不上高鐵,整個氣氛非常緊張。到了武漢還是冬天,沒有暖氣,又不允許開空調,有的攝影師睡覺的時候,連衣服都不敢脫,也不敢洗澡,每個人都很恐懼。”慢慢地,隨著拍攝進度逐漸明朗,防護裝備補充齊備,這種恐慌感才逐漸消失。

17年前,李舸就主動請纓,進到北京中日友好醫院的非典重癥病房待了十幾天。這一次,他的感受又大有不同。“那時候沒有移動互聯網,信息傳遞非常困難。而現在一部手機就能直播,很多患者本身就是一個自媒體。尤其是在病房里沒有家人的陪伴,這部手機就相當于新冠疫情的特效藥,對安撫患者起到了重要的作用。”

李舸在采訪中發現,很多醫護人員都和患者加了微信,下班之后就利用休息時間,與患者及時溝通病情,有時一通電話就是幾十分鐘,也起到了心理醫生的作用。而患者則拍下了很多醫護人員在病房里的工作照,記錄他們心目中的白衣天使。

拍肖像照時,不少醫護人員都會主動向李舸展示自己手機里的照片,“他們常說的是,特別惦記某某床的患者。”這種不是親人勝似親人的關系感動了李舸,他以“你是我最牽掛的人”為題,拍攝了一組醫護人員展示手機相冊的照片。這組照片發表后,有網友評論說,看到了新時代醫患關系最理想的樣子。

“疫情結束之后,你最想做的是什么?”在同期拍攝的小視頻中,李舸還設計了這樣一個問題。據他觀察,在援鄂醫護隊伍中,80后、90后占到了70%,很多人上有老下有小,“他們回答的最多的就是想多陪陪家人,武漢的經歷讓他們更加體會到家庭和日常生活的可貴。也有女孩會說,希望國家能給分配個男朋友,因為她們平時的工作很忙,確實沒機會談戀愛。”還有很多醫護人員是第一次來武漢,大家都說,“特別希望疫情過后能夠回到武漢,吃一次熱干面,登一次黃鶴樓,看一看櫻花和長江大橋,和一起拼過命的武漢‘戰友’再聚一次。”

攝影史上無前例的壯舉

剛開始,一些醫護人員不理解攝影隊的工作,對拍照也有抵觸情緒。“因為大部分都是女同志,又都很年輕,就擔心拍出來不好看,畢竟臉上都是傷,狀態也很疲憊,不愿意拍,我們也尊重她們的個人意愿。”等到照片出來后,還是得到了大家的認可,“有人后悔沒拍上,還讓我們給補拍了。”

從2月21日到3月底,4.2萬人的肖像拍攝工作基本完成,歷時一個多月。僅李舸一人,就拍攝了13支醫療隊,完成了2000多人的肖像照。為了便于后期整理存檔,拍攝時,李舸還請每一位醫護人員在一張A4紙上寫下自己的單位、姓名。他把這些文字資料也細心地保留了下來,“這些簽名是一套非常珍貴的文獻資料,我們在回北京的時候裝了好幾箱子,下一步打算和國家博物館合作,可能會放到展覽中。”

4月25日,李舸和中國攝協小分隊告別了奮戰66天的武漢,踏上回北京的列車。回顧4.2萬張肖像背后的故事,李舸感慨地說,這不僅是他工作20多年來從未有過的職業經歷,更是中國乃至世界攝影史上無前例的壯舉。“攝影和人類歷史的發展進程是緊密相關的,它是最真實的記錄。肖像照是最樸素的藝術形式,它表現的不僅僅是這個人物,還有人物所處的社會歷史環境,甚至是精神狀態。所以肖像看似簡單,所賦予的那種內涵卻是非常豐富的。”

在他看來,現在很多人過度追求照片的沖擊力,或者是光線、構圖的講究。而他更希望通過質樸的表達,傳遞影像背后深層的精神力量,“讓人靜靜地去看、去思考,這個可能更重要。”比如,《百名攝影師聚焦COVID-19》畫冊封面那張照片,用的就是原圖,沒有經過任何后期調色。“而這名護士眼神中傳遞出來的堅毅、淡定,非常具有代表性。”

“我們不是為了攝影而攝影,也不是為了出所謂的大片來到武漢的。”李舸談到,抗日戰爭時期,即將沖上戰場的敢死隊員在明知相機里沒有膠卷的情況下,仍然會讓攝影師對著自己按下快門,“要的就是那種信仰的力量。”他告訴記者,對“為天使造像”攝影團隊中的每一個人來說,這次武漢之行不是一次采訪,也不是一次藝術創作,更多的是一次生命的體驗,是一次精神的升華。“這樣的狀況下,每一張照片都是好照片,尤其是對于醫務人員個人來說,每一張都是他最難忘的紀念。”(李俐)

(責任編輯:蔡文斌)