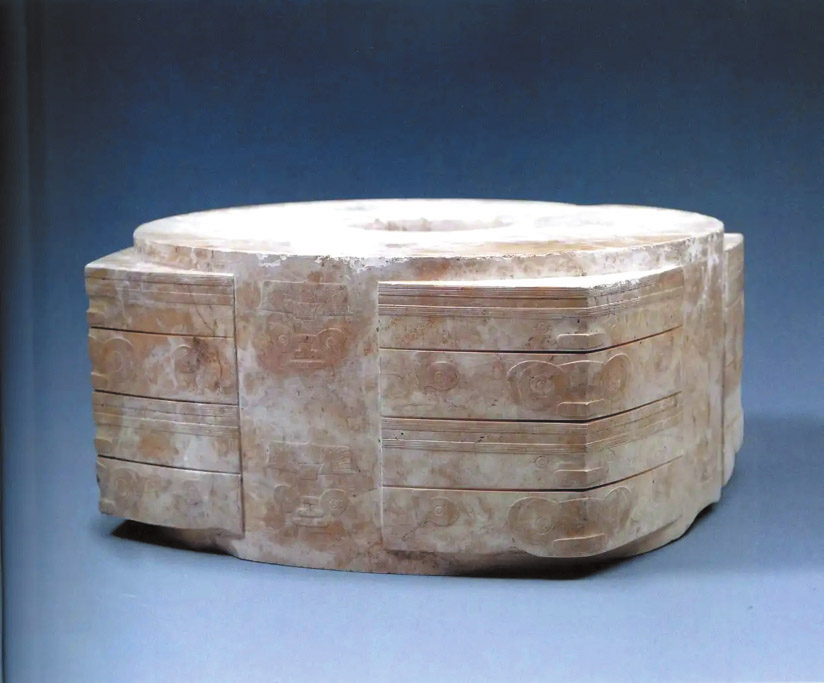

良渚遺址出土的玉琮王

中國最早的城市可以追溯到新石器時代晚期,長江下游的良渚遺址,中原地區的陶寺遺址、二里頭遺址、偃師商城遺址、殷墟遺址都是中國早期城市的代表。良渚社會的發展以稻作農業為支撐,進行農業和其他生產活動所需的石器工具在社會生產中有著重要地位,但這些日用工具的生產目前在良渚古城內還沒有發現。而在周邊的浙江桐廬沈家畈和嘉興西曹墩發現石器加工地點,在良渚遺址群內塘山發現玉器加工地點,表明良渚時期的玉石器生產可能已經出現分化。良渚遺址群內不再生產日常生產活動所需的石器,而是將注意力集中在權力和信仰兼具的玉器上。

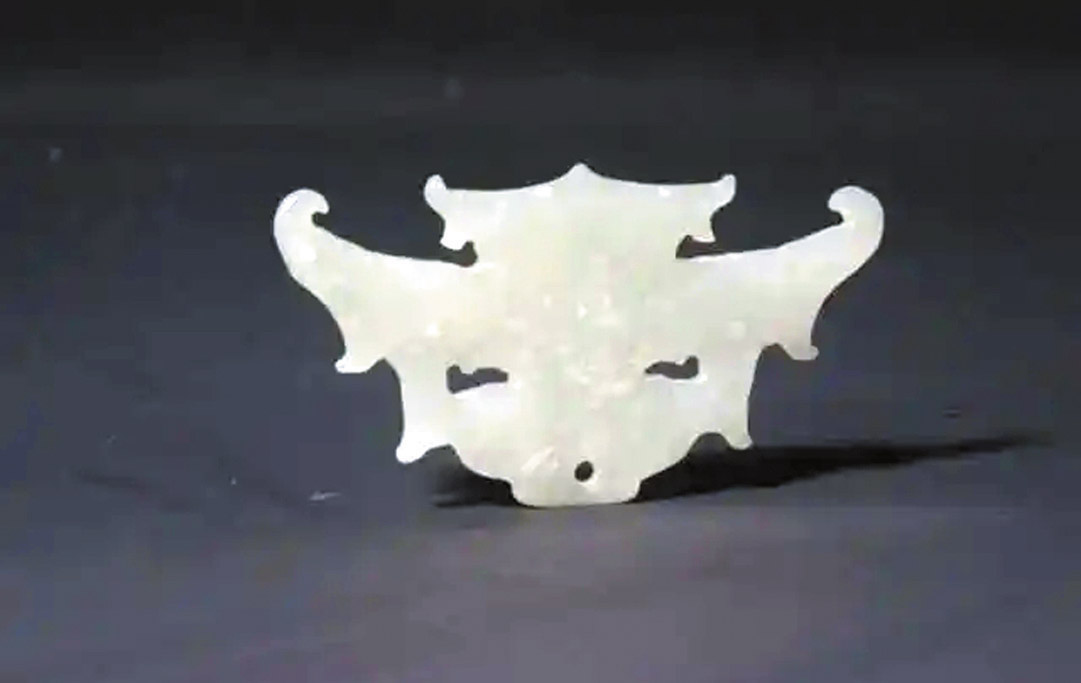

在中原地區,這一分化過程可能發生得略晚。和良渚遺址一樣,陶寺遺址也發現城墻、大型宮殿建筑以及隨葬的精美漆、木、玉器,還有觀象臺。陶寺遺址還發現上萬件成品石質工具,表明這里存在大規模的石器生產活動。這些石制品大部分用角巖和變質砂巖制成,這種巖石在陶寺遺址南面的大崮堆山就可以找到。就近可取的石料為陶寺的石器生產提供了優質原料,成為其開展大規模石器生產的基礎。陶寺人在大崮堆山采石并進行粗加工,然后將粗坯帶回陶寺進行進一步加工,或直接將石料帶回遺址進行加工,不僅生產日常生產所需的斧、鑿、刀、鏟等工具,也生產鏃這樣的武器。陶寺遺址石器生產地點的分布,也隨著中期城墻范圍的擴大由城外到了城內。石器生產是目前陶寺遺址發現的規模最大的手工業生產部門,此外,陶窯作坊區的發現表明遺址上也生產日常生活所需的陶器。

陶寺遺址出土的玉神面

二里頭遺址發現的石片、石坯等較少,與陶寺發現的同類器物相比數量懸殊。相關研究表明,二里頭遺址需要的日用石器可能是從周圍遺址輸入。相反,在有明顯布局規劃的二里頭遺址,青銅器、綠松石器等的生產則有專門的圍垣作坊區域。綠松石作坊緊挨宮殿區南城墻,鑄銅作坊位于宮殿區以南300米,在宮殿區和祭祀區還分別發現制骨作坊和骨器加工地點,主要生產裝飾品骨簪和武器骨鏃,這些產品的生產作坊位于遺址中心位置。遺址上沒有發現大規模日用石質工具的作坊,表明二里頭遺址日用石器的生產活動可能并不多,石器生產在二里頭手工業經濟中的重要性明顯下降。

殷墟作為晚商的都城,有著比二里頭更大的遺址面積和更清晰的布局。近百年的殷墟考古發現了大型宮殿、王陵、成片的手工業作坊區和數量眾多的青銅器、玉器等精美物品,還發現了數以千計的石質工具。但目前除了在宮殿區發現幾件沒有開刃的石刀坯以外,尚無石片和石坯出土。綜合多項考古發現可知,殷墟至少有4處手工業作坊區,分布在東、西、南和中部,包括制銅、制玉、制骨和制陶作坊,但一直都沒發現日用石器作坊,顯然殷墟將更多精力投入禮儀用器的生產。

從陶寺到殷墟,從沒有發現明確的手工業作坊到手工業作坊成群成片出現,從制造大量的石器、陶器到制造精美的青銅器、綠松石器、玉器等產品,隨著城市不斷發展,手工業生產重心發生了明顯變化,禮儀用器日益成為城市上層關注的焦點。當然,相對于陶寺僅7公里就可以獲得豐富優質的石器原料,二里頭和殷墟距離日用產品的原料來源地要遠得多。但精英階層依然選擇在城市里修建制造青銅、綠松石和玉器的手工業作坊,可見禮儀用器本身的重要價值才是關鍵所在。

從陶寺到殷墟時期,中原地區的早期城市化程度加深,城市規劃越來越清晰,手工業種類越來越齊全,禮儀用器的生產越來越受重視。他們不僅將生產作坊規劃在城市中,并且讓玉器等禮儀用器的生產盡量靠近宮殿區,而城市發展所需的日用石器的生產可能僅保留在城市周圍的次級聚落。這種中國早期城市發展的手工業經濟模式,體現了當時社會上層對城市的規劃和政治策略。(翟少冬)

(責任編輯:盧相汀)